Allons à l’Ourcq

Mission d’AMO et de programmation pour l’élaboration d’une stratégie de déploiement de parcours et de dispositifs de design actif le long du canal de l’Ourcq en Seine-Saint-Denis

Maîtrise d’ouvrage : Département de Saine-Saint-Denis

Monono mandataire avec Equal Saree, Esopa Production et Playgones

2023

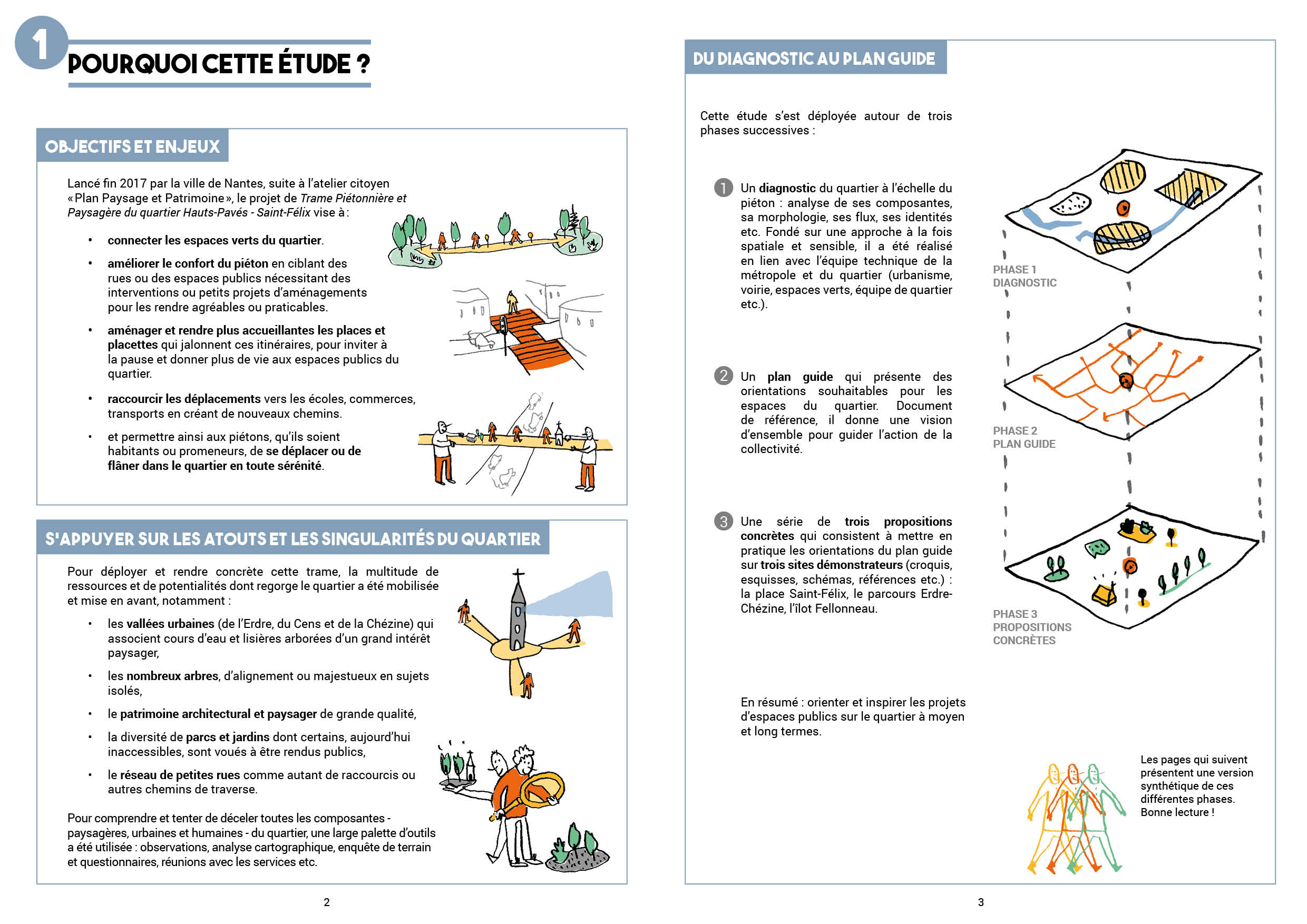

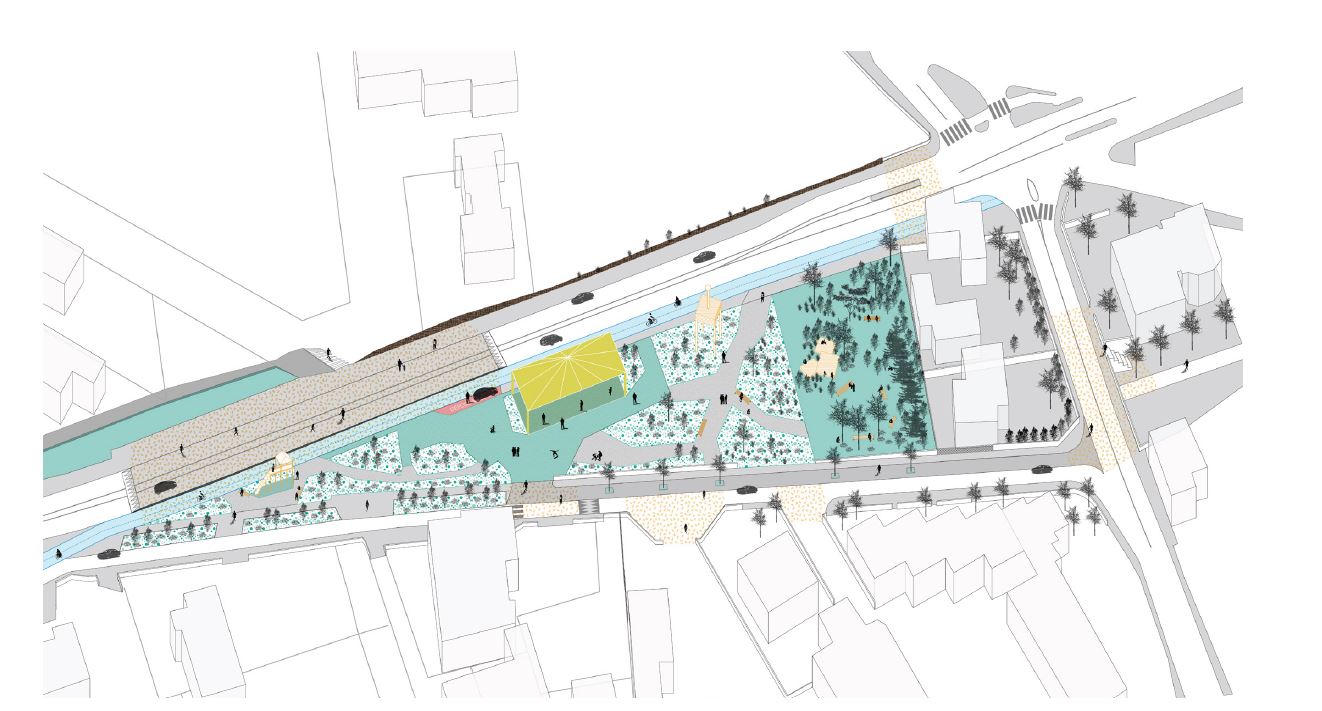

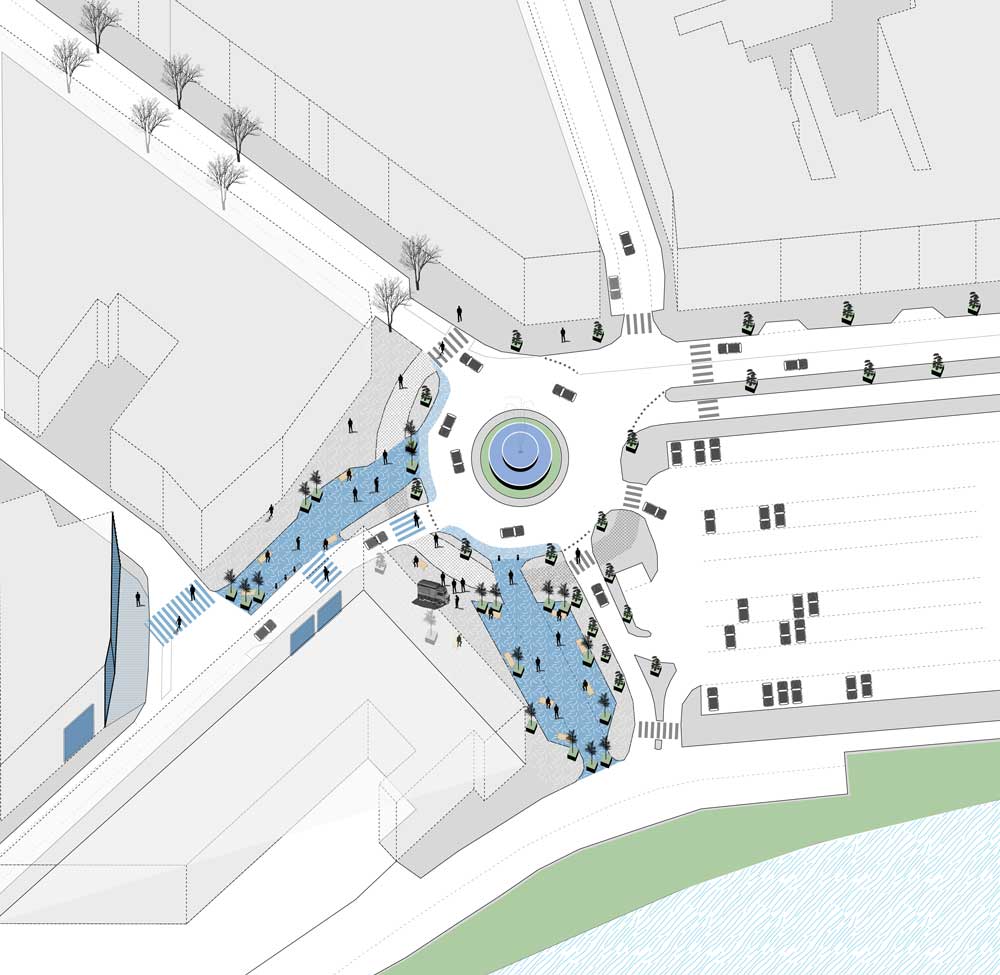

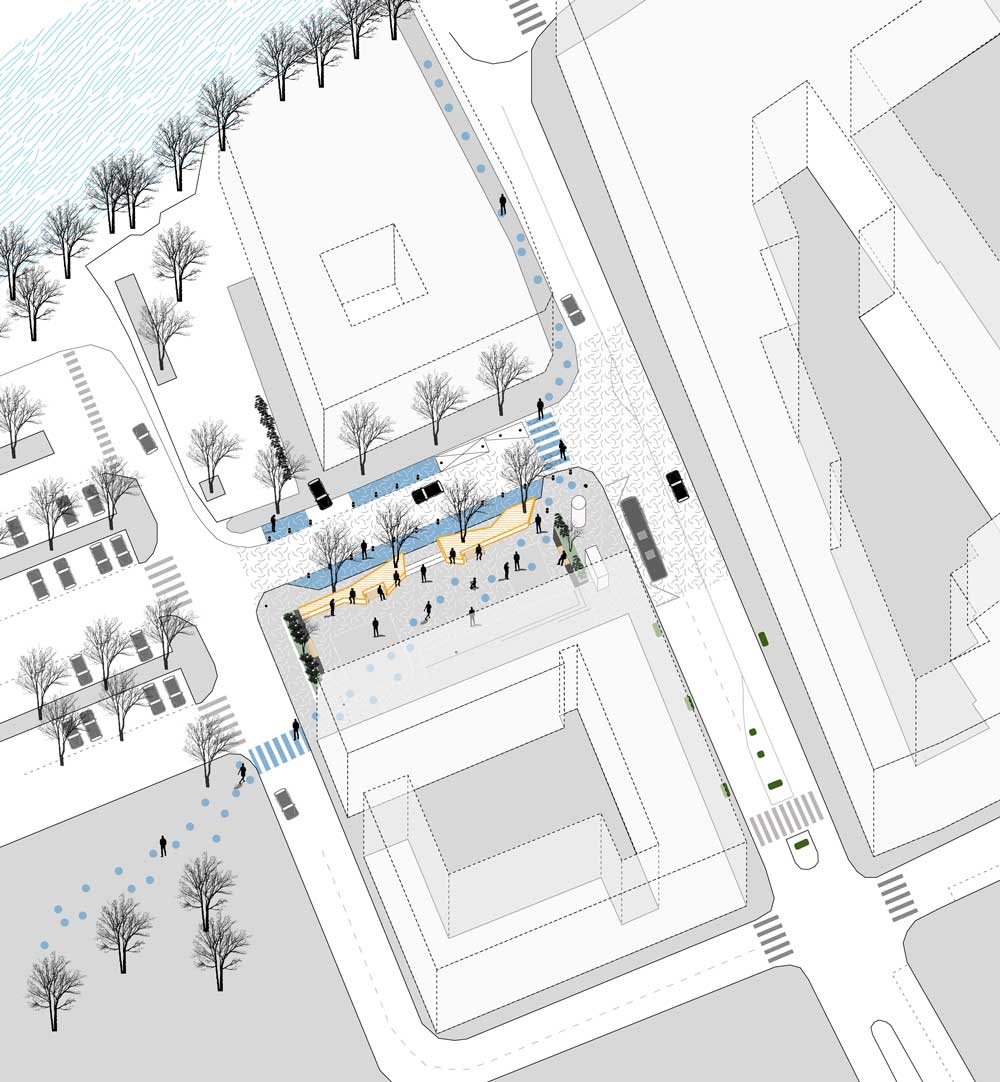

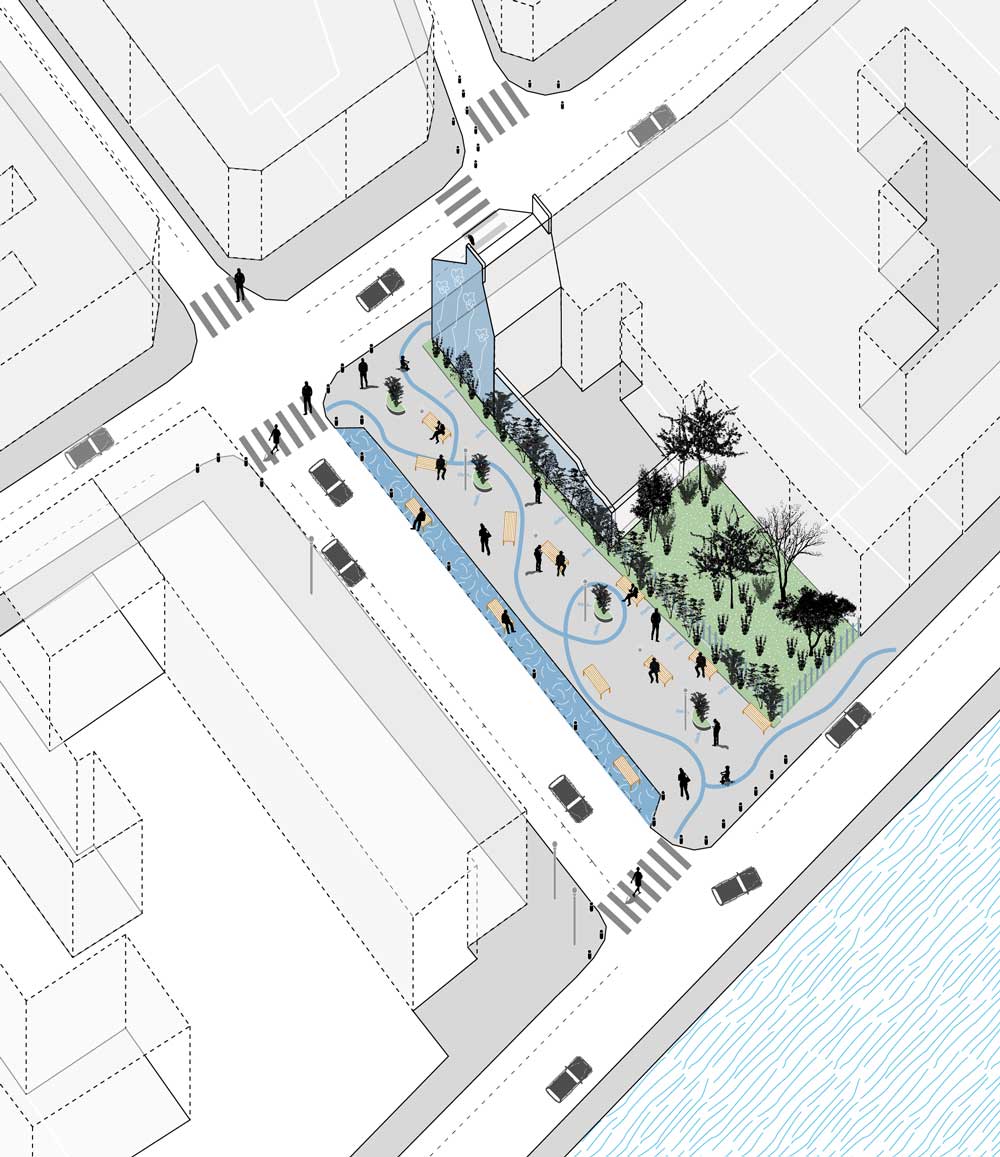

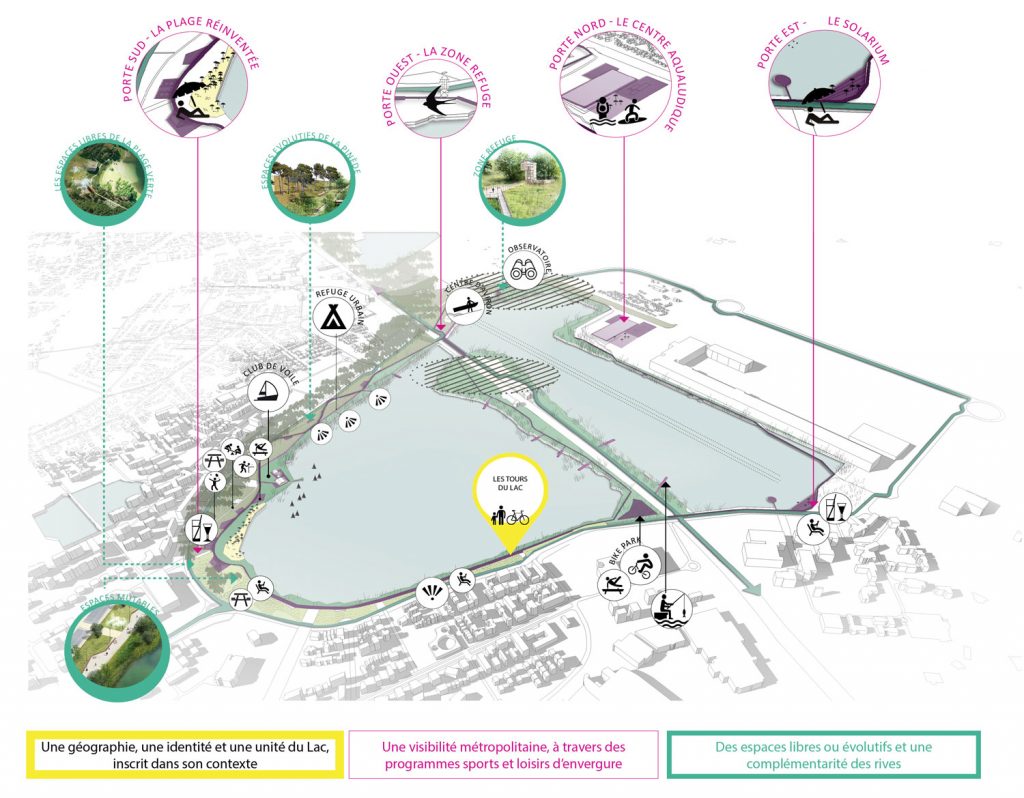

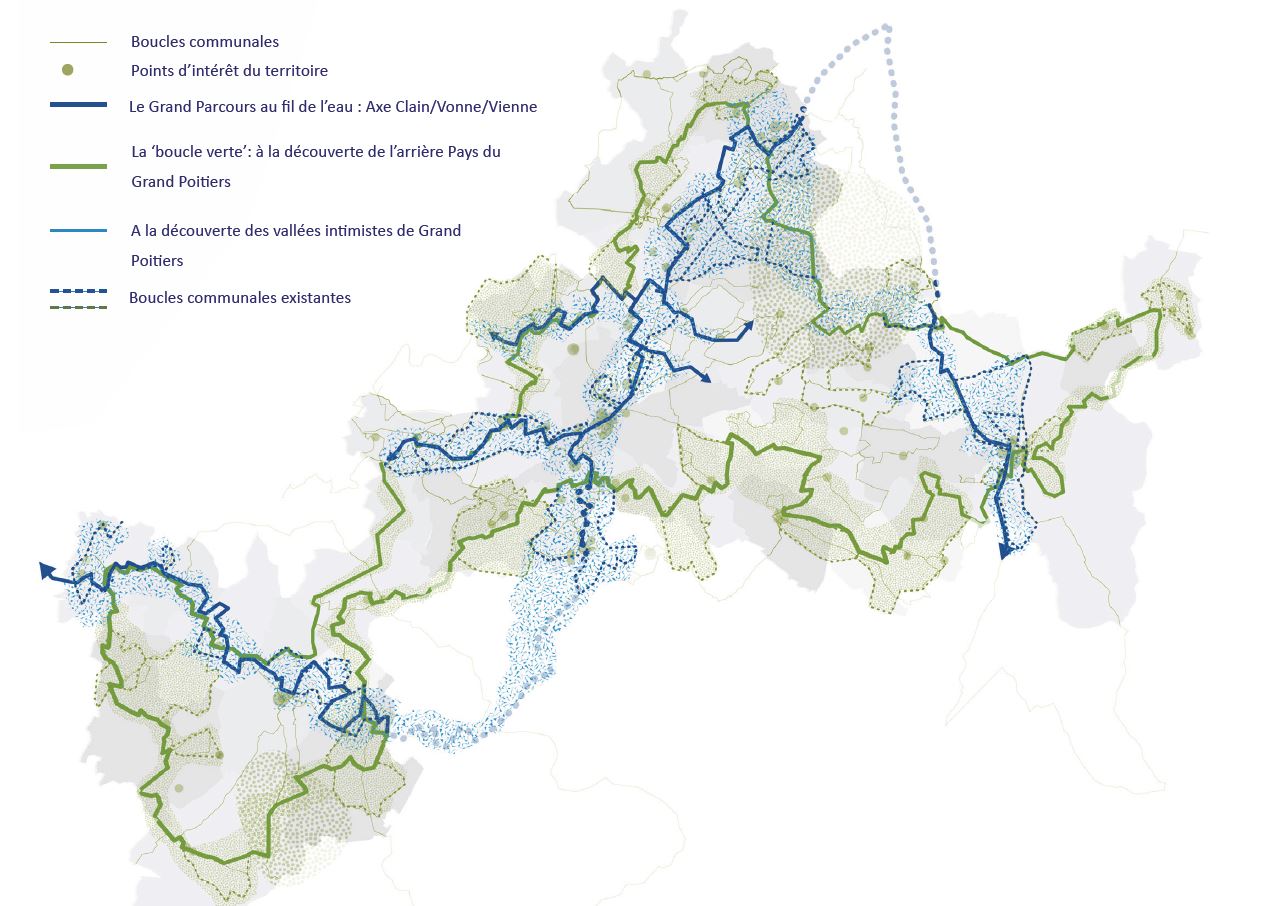

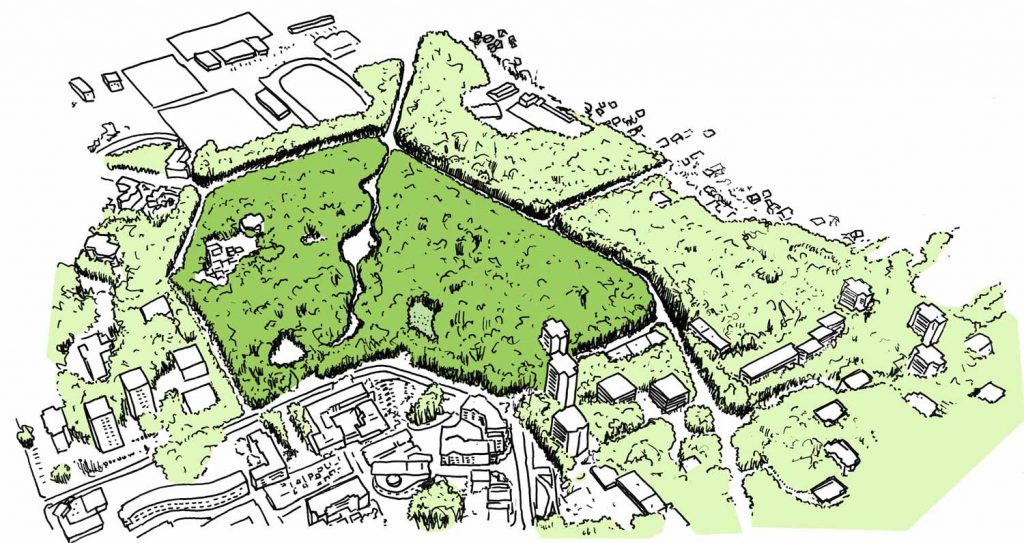

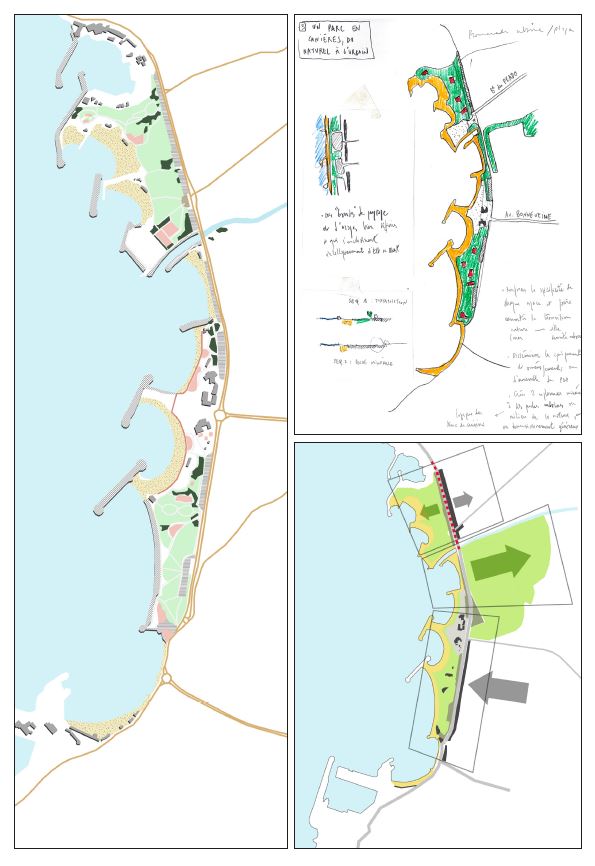

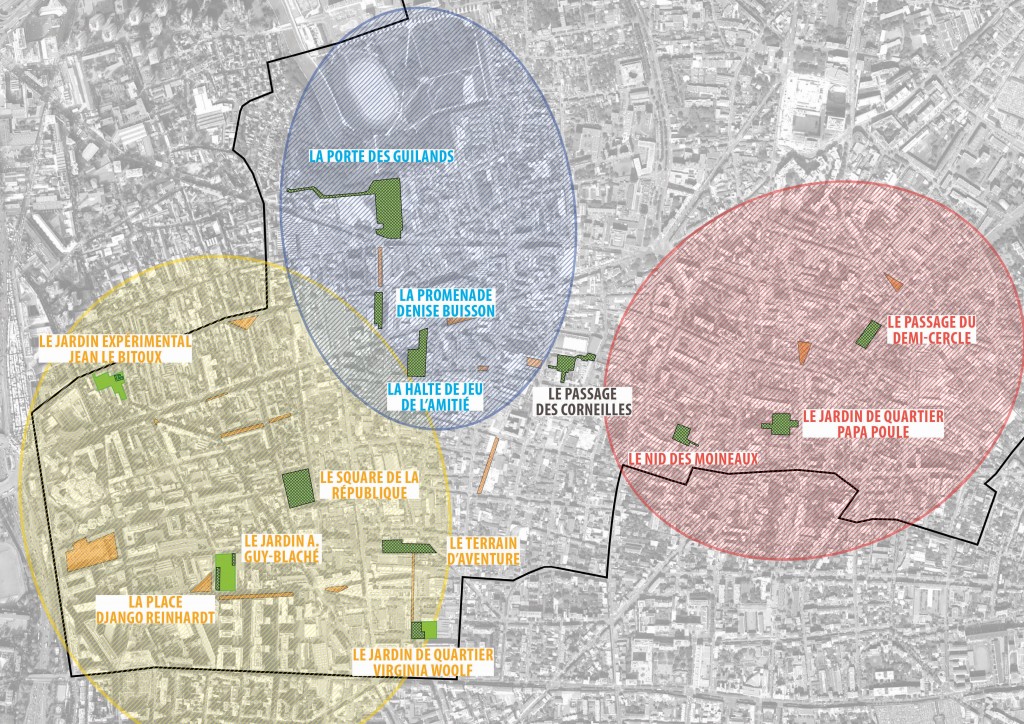

Dans l’optique de s’inscrire dans la dynamique autour des JOP de Paris 2024 et de contribuer à leur héritage dans le département de la Seine-Saint-Denis, cette étude propose de définir une stratégie pour déployer des aménagements de « design actif » le long des 16 km de berges et de quais du canal de l’Ourcq, entre Pantin et Tremblay-en-France.

Les objectifs complémentaires étant :

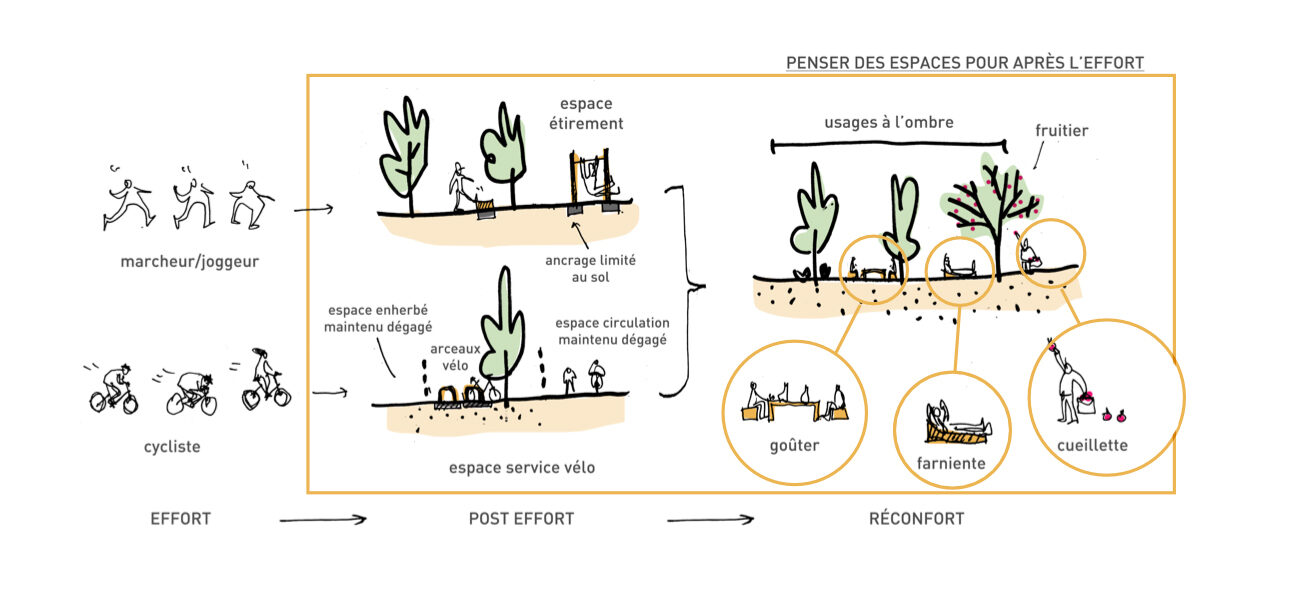

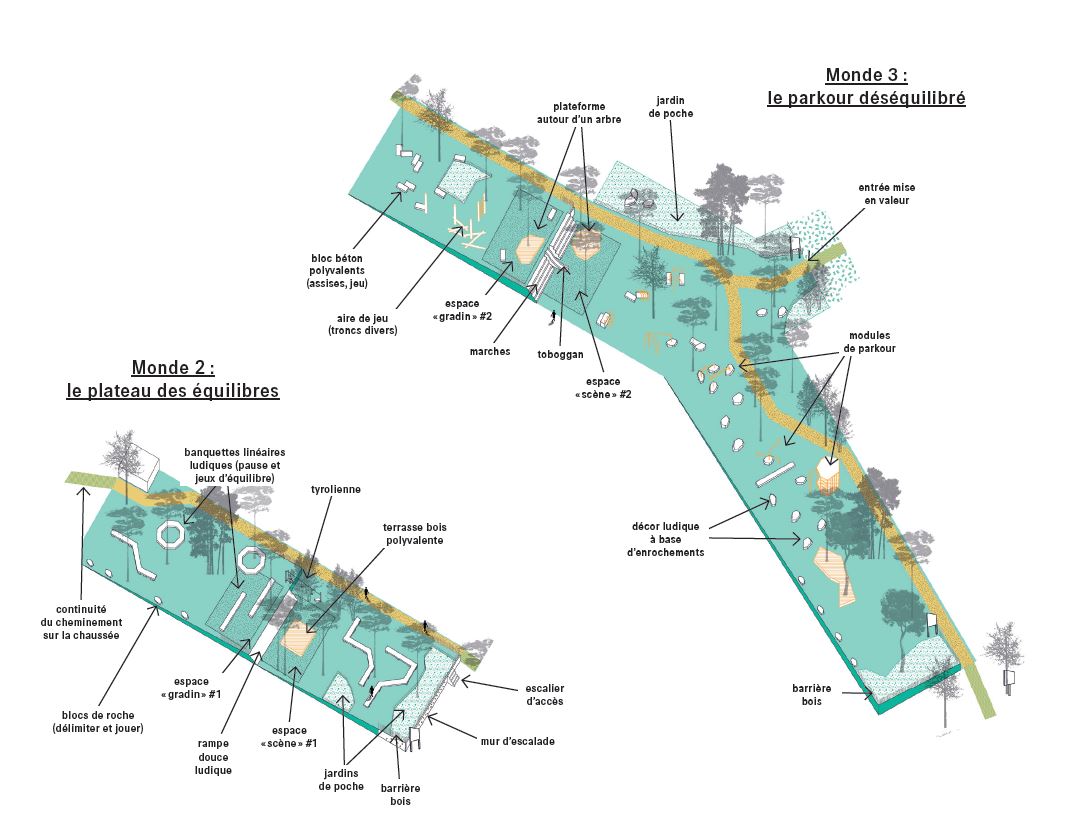

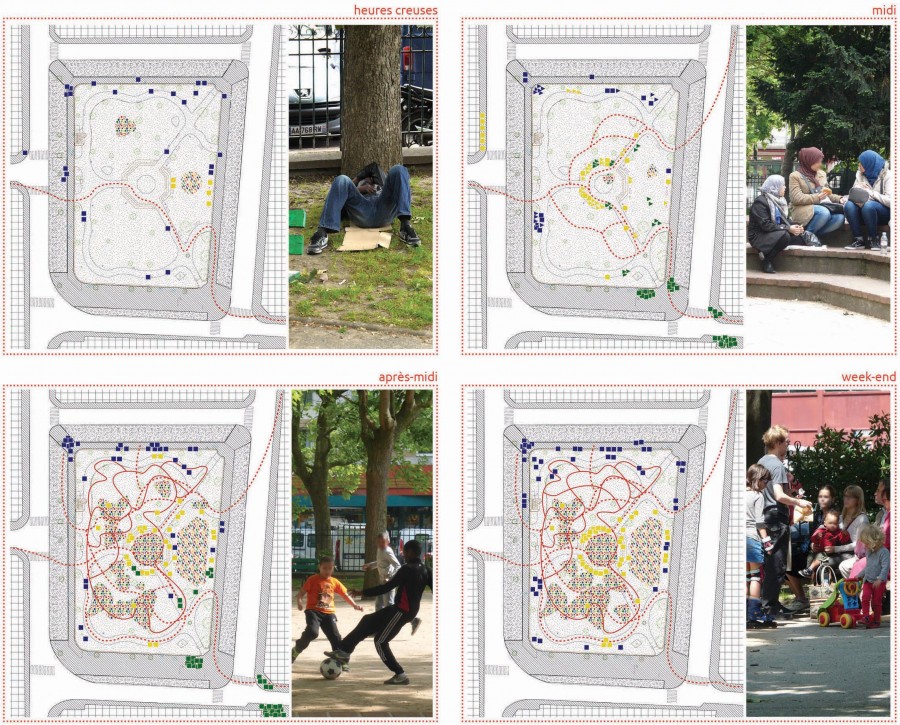

- d’aménager l’espace public afin d’inciter à l’activité physique et sportive, de manière libre et spontanée, en pensant des dispositifs inclusifs et qui conviennent au plus grand nombre (le design actif),

- d’en profiter pour valoriser les ambiances et des paysages uniques en leur genre qu’offre le canal de l’Ourcq, espace public métropolitain et, de fait, terrain de jeu idéal.

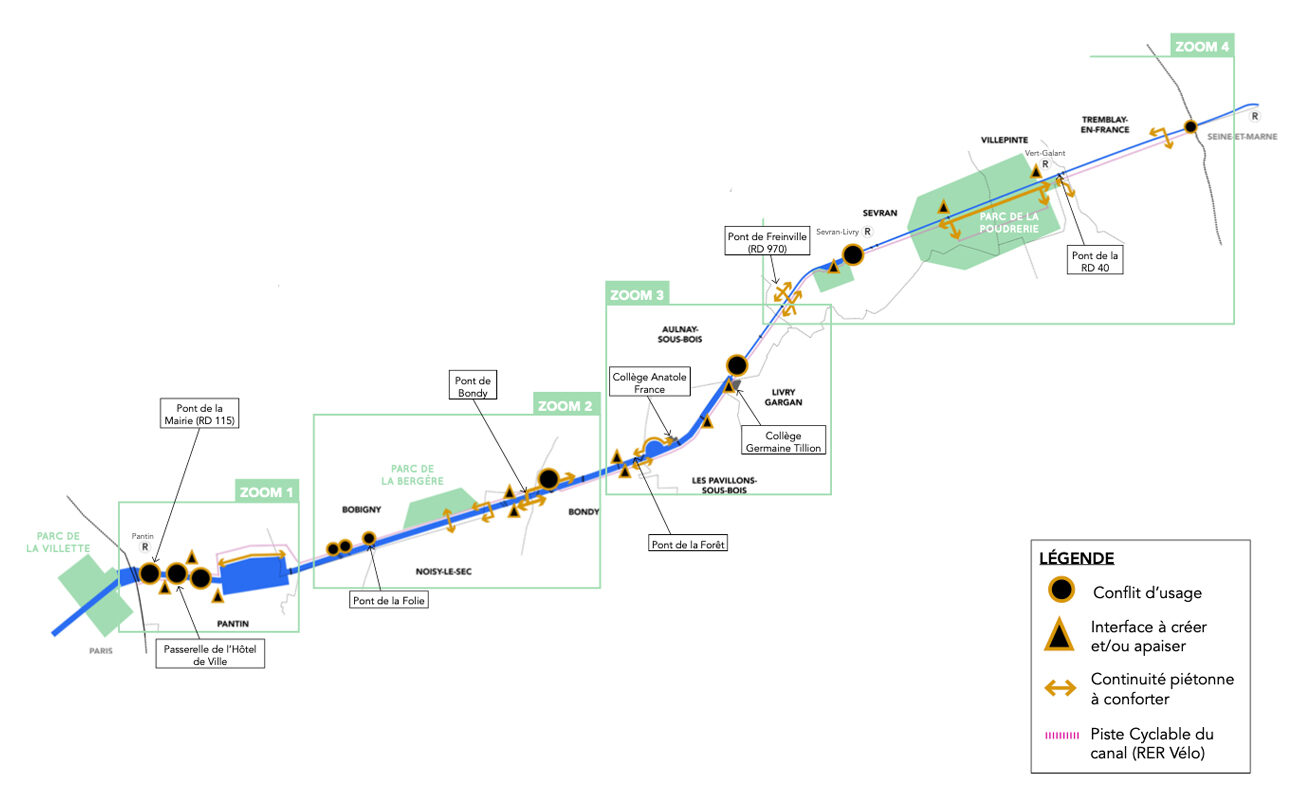

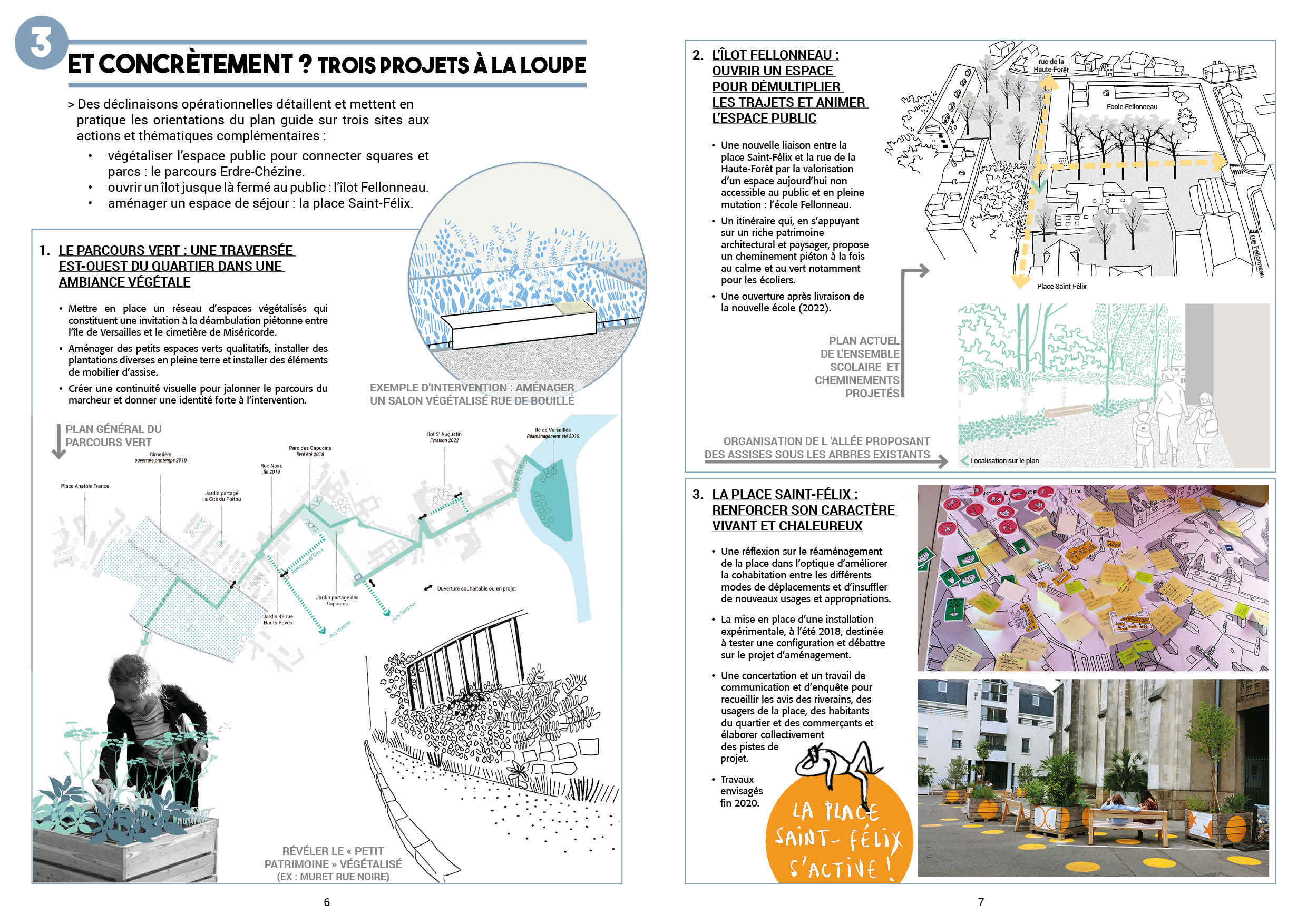

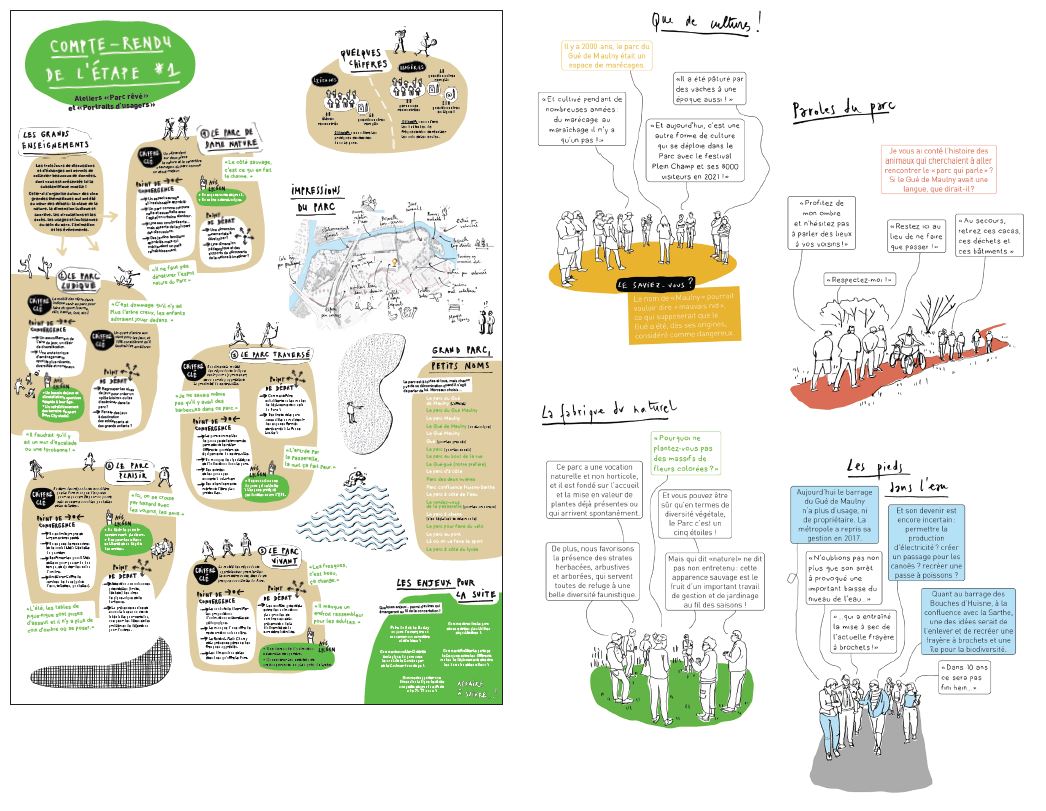

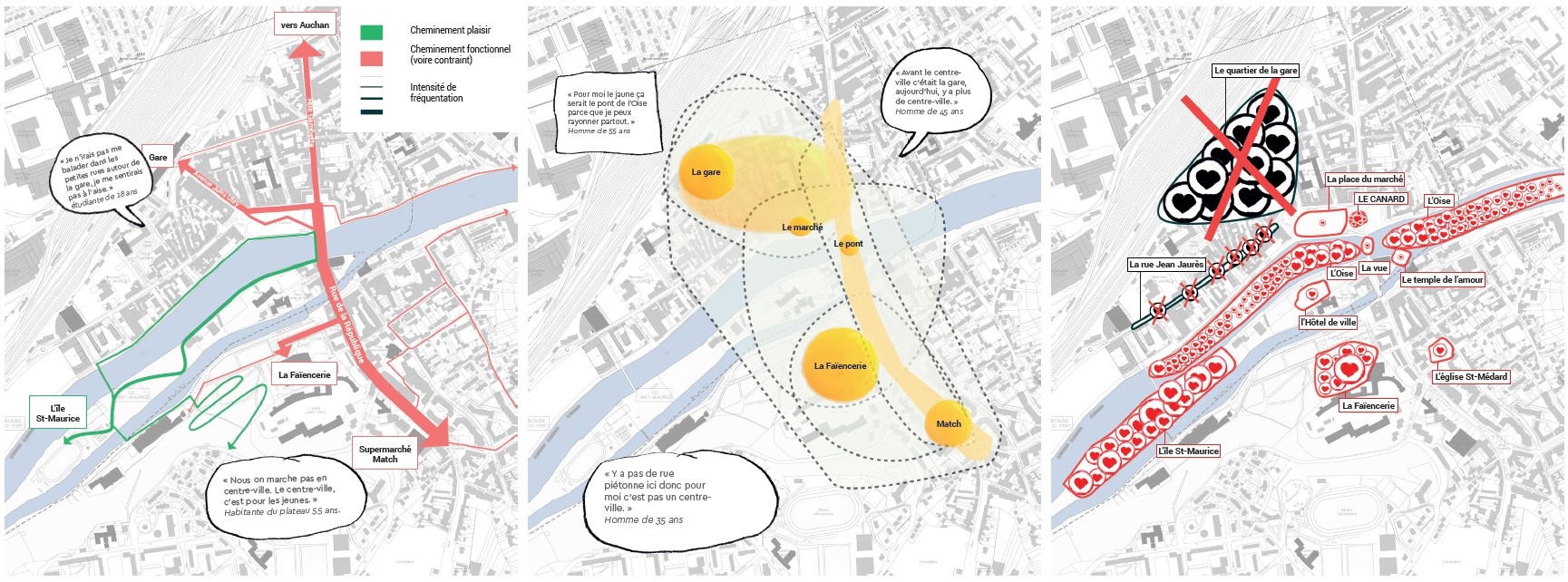

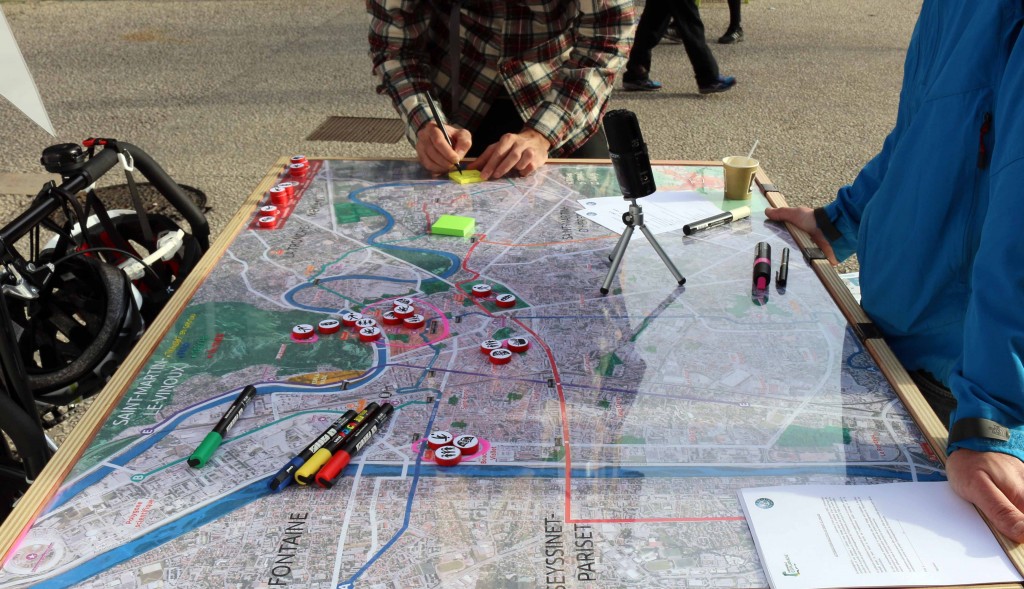

Une phase de diagnostic qui a permis de faire émerger des secteurs à opportunités, de déterminer les attentes et contraintes des dix communes et trois EPT concernés, et de définir les grands principes d’intervention autour d’une diversité de thématiques «design actif» (pratiques ludiques et sportives, contemplation et pause, animation et événement pour faire vivre les lieux, etc.). Celle-ci s’est poursuivie par un travail de programmation de la stratégie :

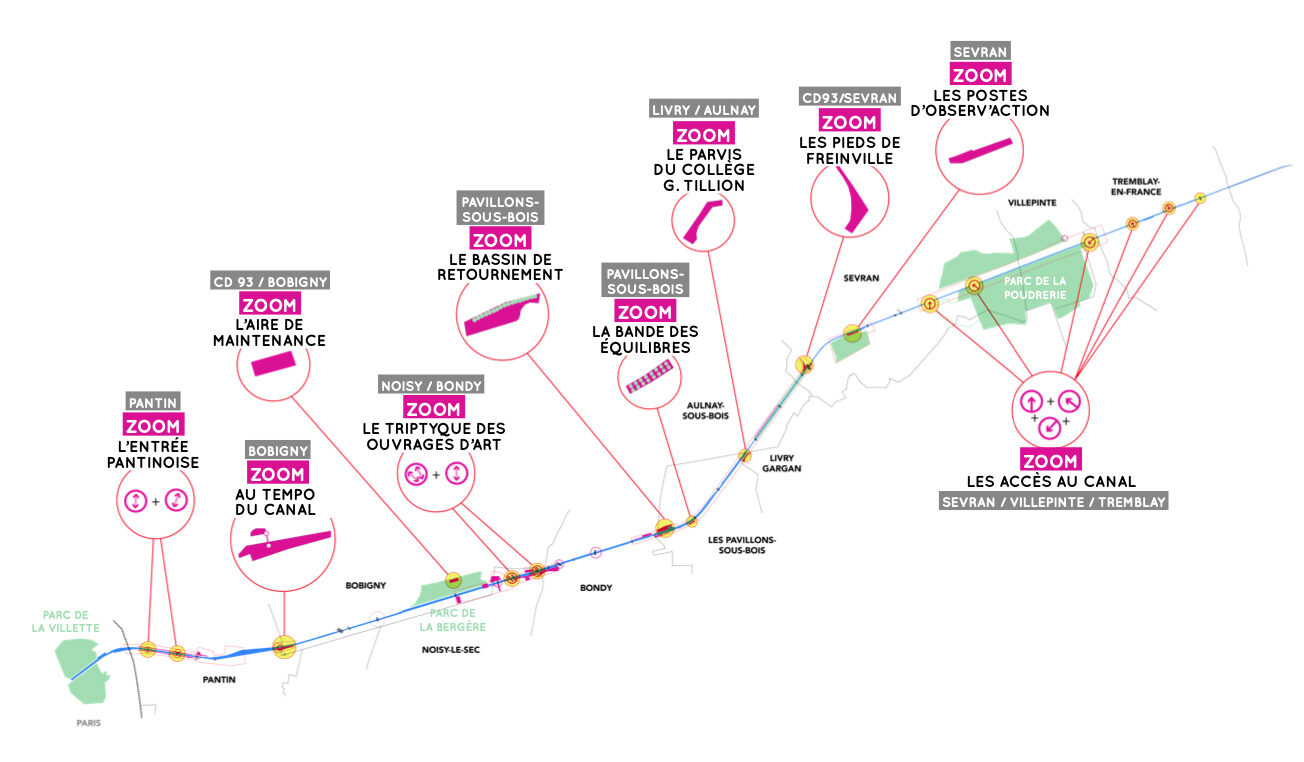

- à l’échelle des 16 km, en proposant des préconisations d’aménagement cohérent pour rendre le canal et ses berges accueillants et inclusifs (amélioration des accès au canal, gestion des conflits d’usage, création d’un dispositif de signalétique cohérent, etc.),

- à l’échelle d’une série de zooms programmatiques autour d’une série de dix fiches-projets permettant au département et aux communes concernées de passer à l’action (sélection de mobilier design actif, intégration paysagère des interventions, chiffrage, cahier de gestion, etc.)