Rouen Métropole Marchable

AMO marchabilité, apaisement et partage de l’espace public

Maîtrise d’ouvrage : Métropole Rouen Normandie

Accord cadre d’AMO, 2017-2022 et 2023-2027

Monono mandataire avec Equal Saree Transitec et Todomodo

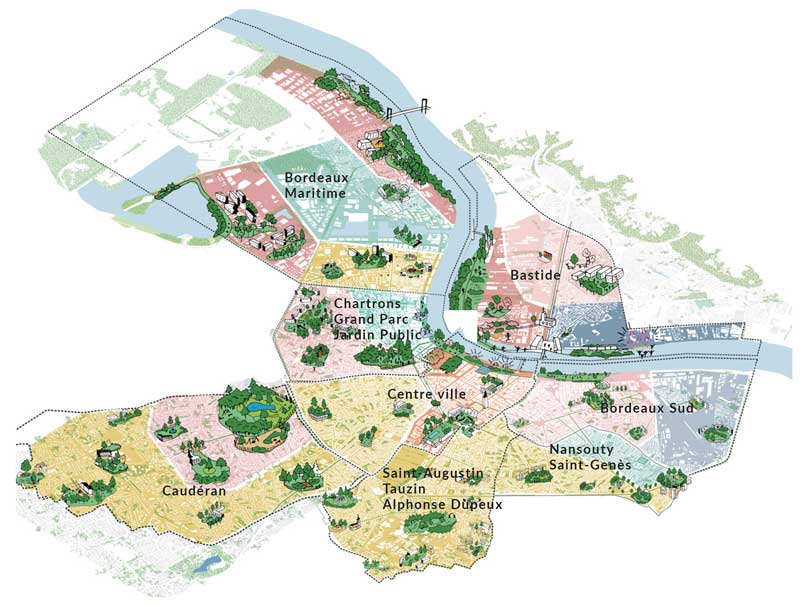

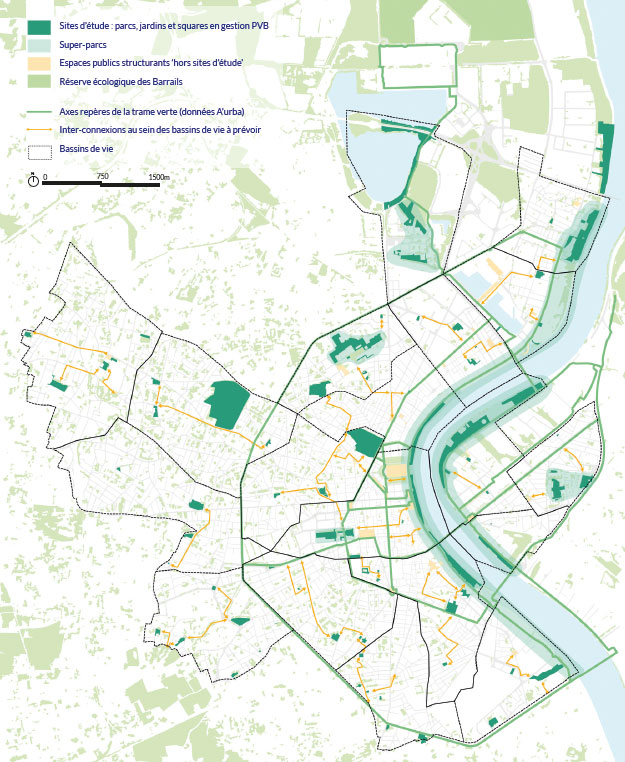

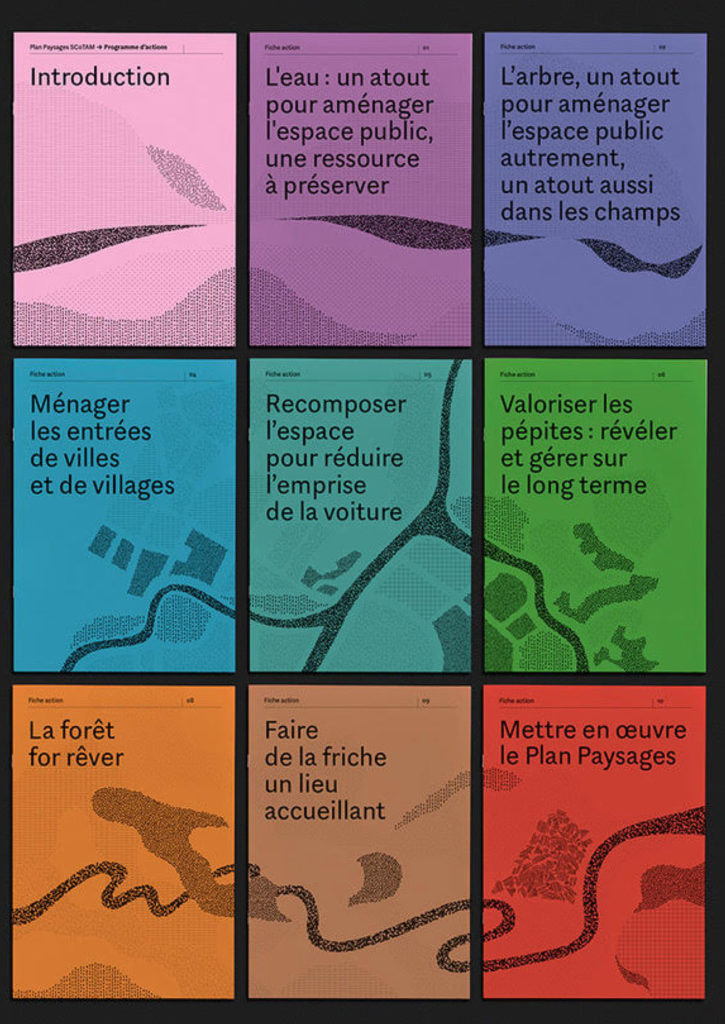

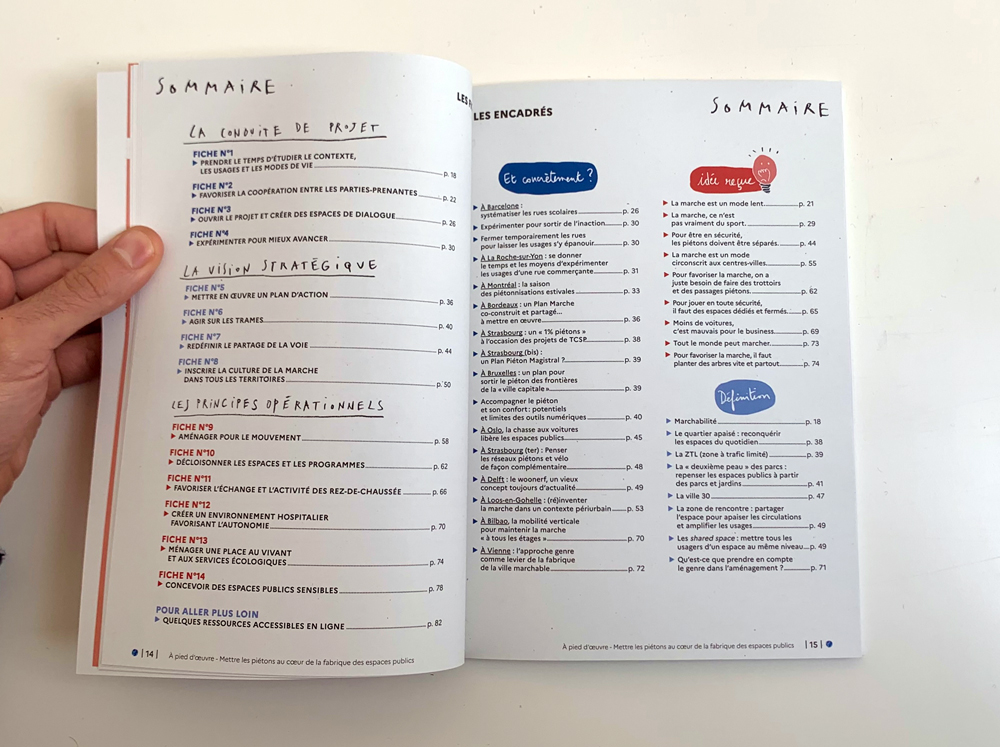

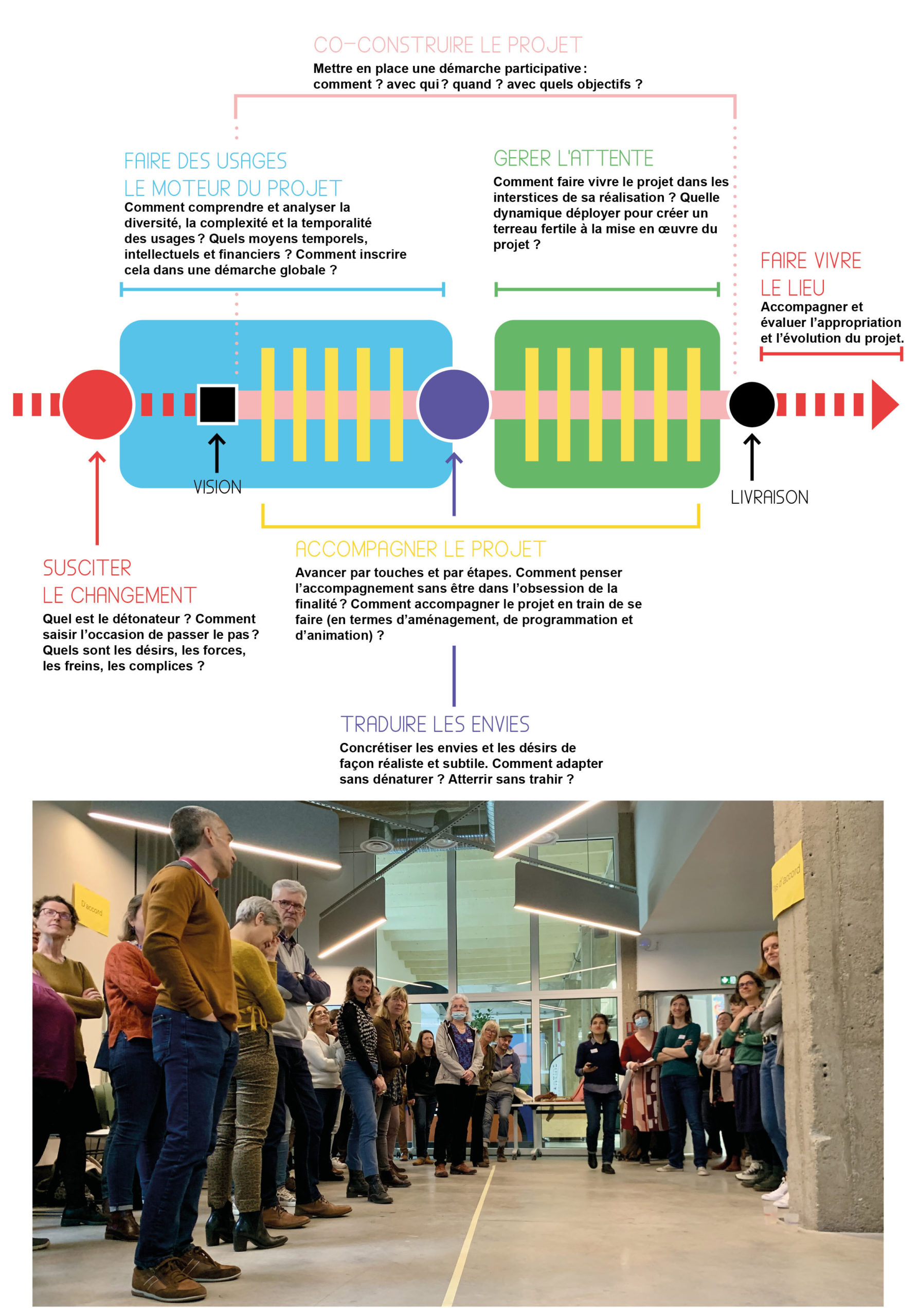

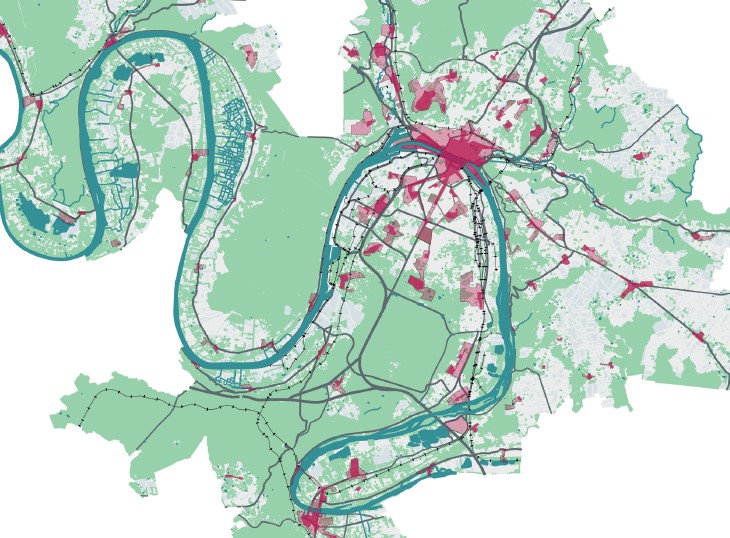

Dans un contexte de mise en œuvre de grands projets urbains et d’espaces publics, traduisant la volonté d’une transformation en profondeur de son territoire, la Métropole Rouen Normandie a souhaité, à travers ces accord-cadres (2017-2022 et 2023-2027), consolider l’armature marchable à l’échelle de toute la métropole. La mission s’organise aussi bien au niveau de la définition de politiques publiques en faveur des piétons qu’à celui de l’accompagnement (programmation, conception) sur des aménagements spécifiques, en passant par la planification à différentes échelles territoriales. L’ambition est de faire de la marche à pied le mode de déplacement par défaut et de donner envie d’investir les espaces publics.

Monono est chargé à la fois de la définition d’une stratégie métropolitaine (plan piétons) pour faire de la marche et des piétons les pivots de la fabrique des espaces publics, et de la programmation de diverses opérations d’aménagement de l’espace public.

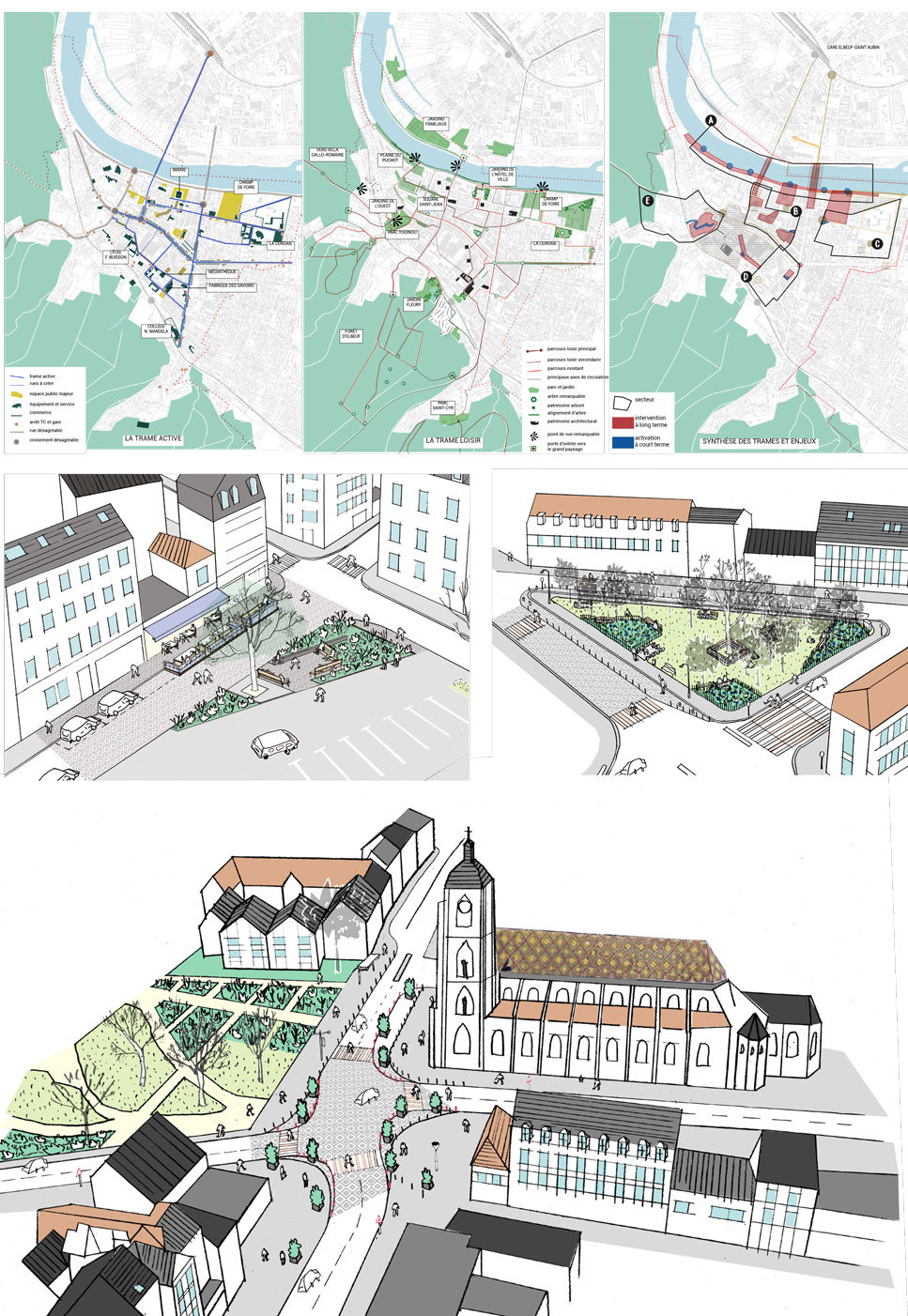

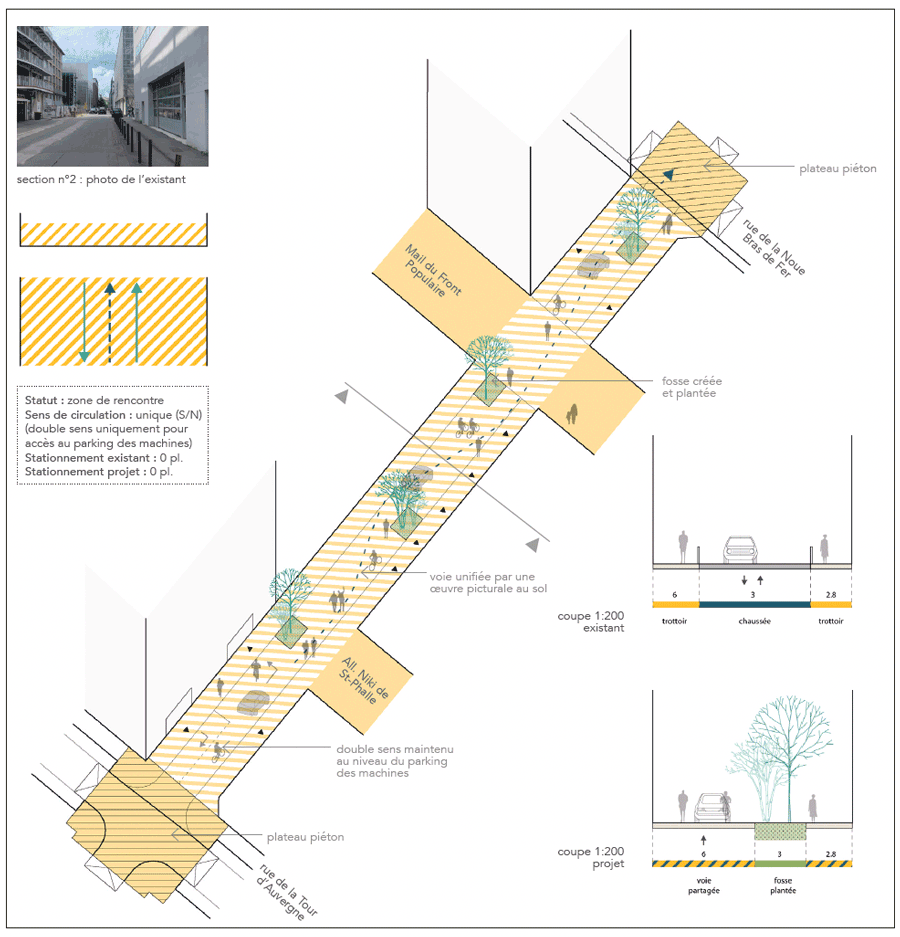

ELBEUF CŒUR DE VILLE : Programme concerté de requalification et d’apaisement du centre-ville d’Elbeuf-sur-Seine

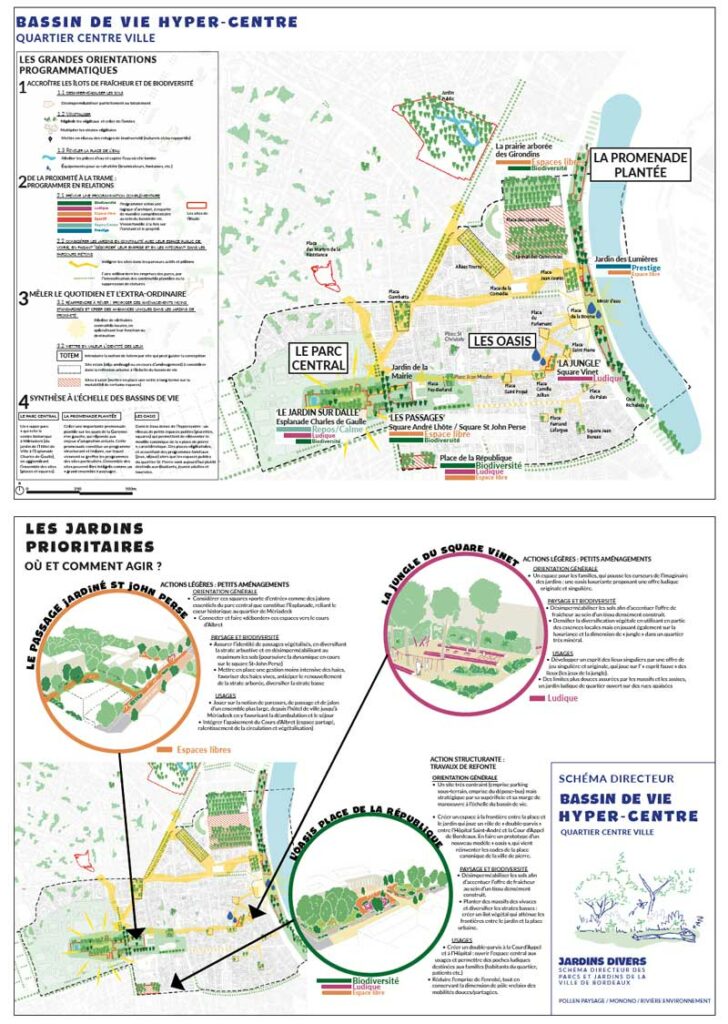

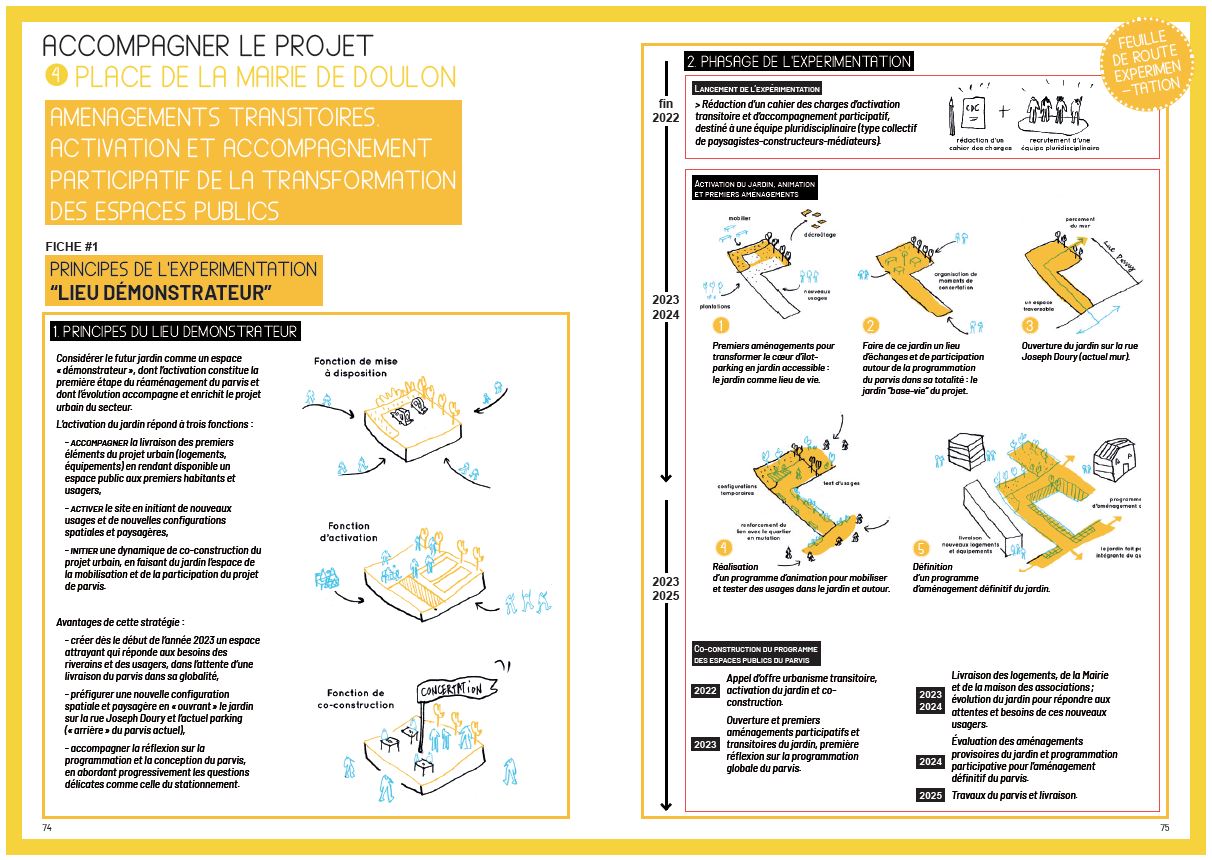

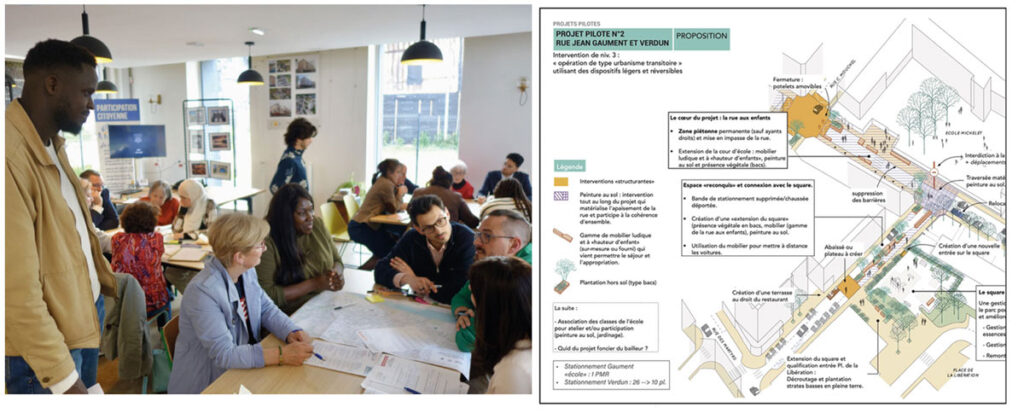

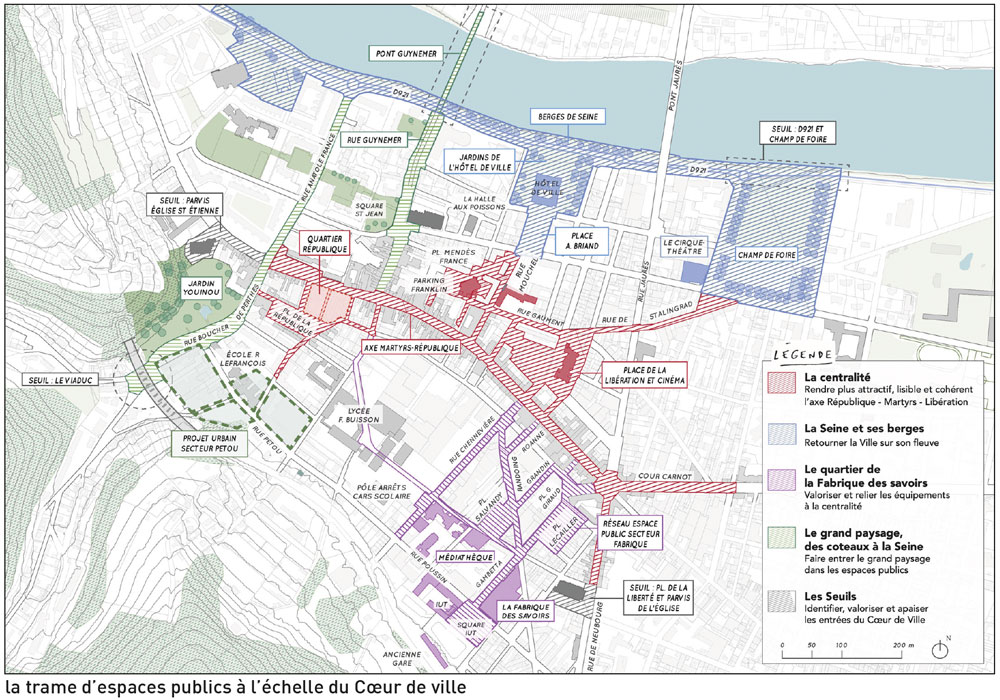

Dans le cadre du projet « Cœur de ville » d’Elbeuf-sur-Seine, Monono a élaboré une stratégie programmatique de redynamisation des espaces publics. Celle-ci vise à :

- faciliter et rendre plus confortables les déplacements, notamment à pied,

- favoriser l’attractivité des commerces et équipements de la ville,

- mettre en valeur ses atouts culturels, naturels et paysagers,

- amplifier les appropriations et les échanges dans l’espace public.

Pour donner corps au projet «cœur de ville», trois stratégies de projets complémentaires sont déployées :

- la définition d’une trame d’espaces publics qui fait émerger quatre figures géographiques et thématiques (la centralité, la Seine, le secteur culturel et le grand paysage),

- la déclinaison de cette trame en une stratégie programmatique en fonction de trois niveaux d’intervention : opérations structurantes, aménagements légers et opérations d’urbanisme transitoire,

- l’approfondissement opérationnel de trois projets pilotes, qui sont pensés avec la volonté d’imaginer des modes de faire projet sur-mesure et qui s’appuie sur le trio Monono (AMO/MOE), services de la Métropole et régie communale.

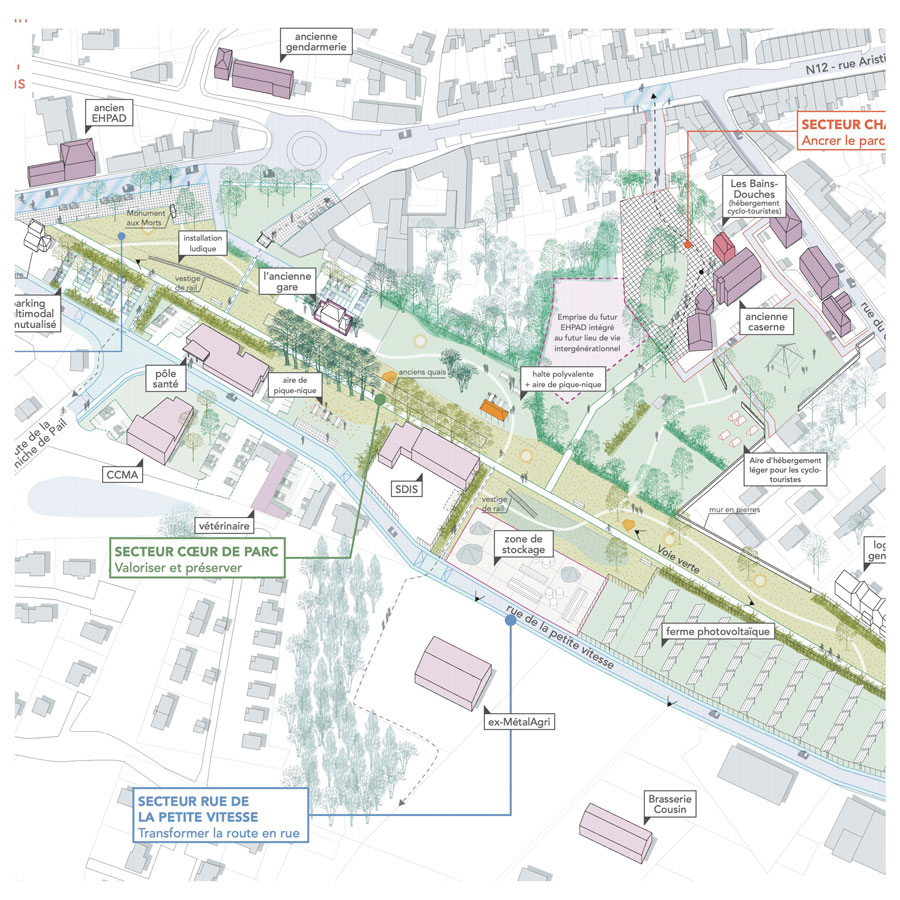

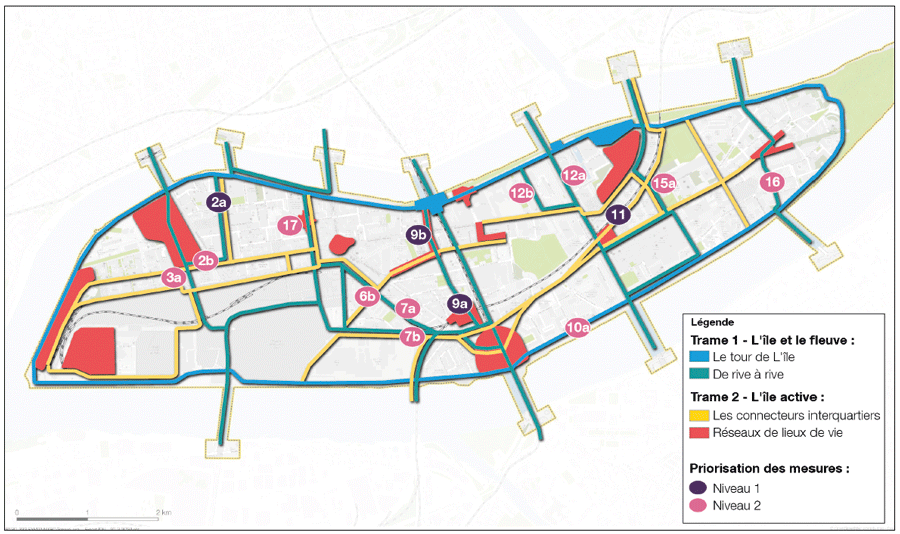

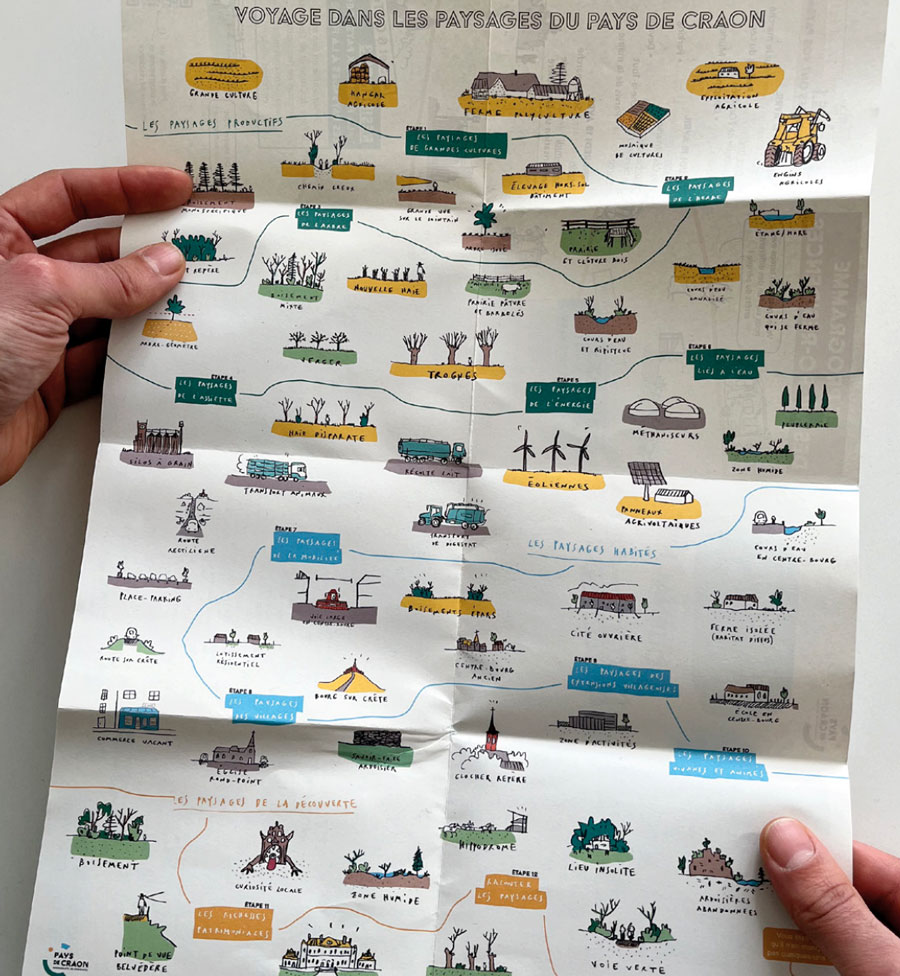

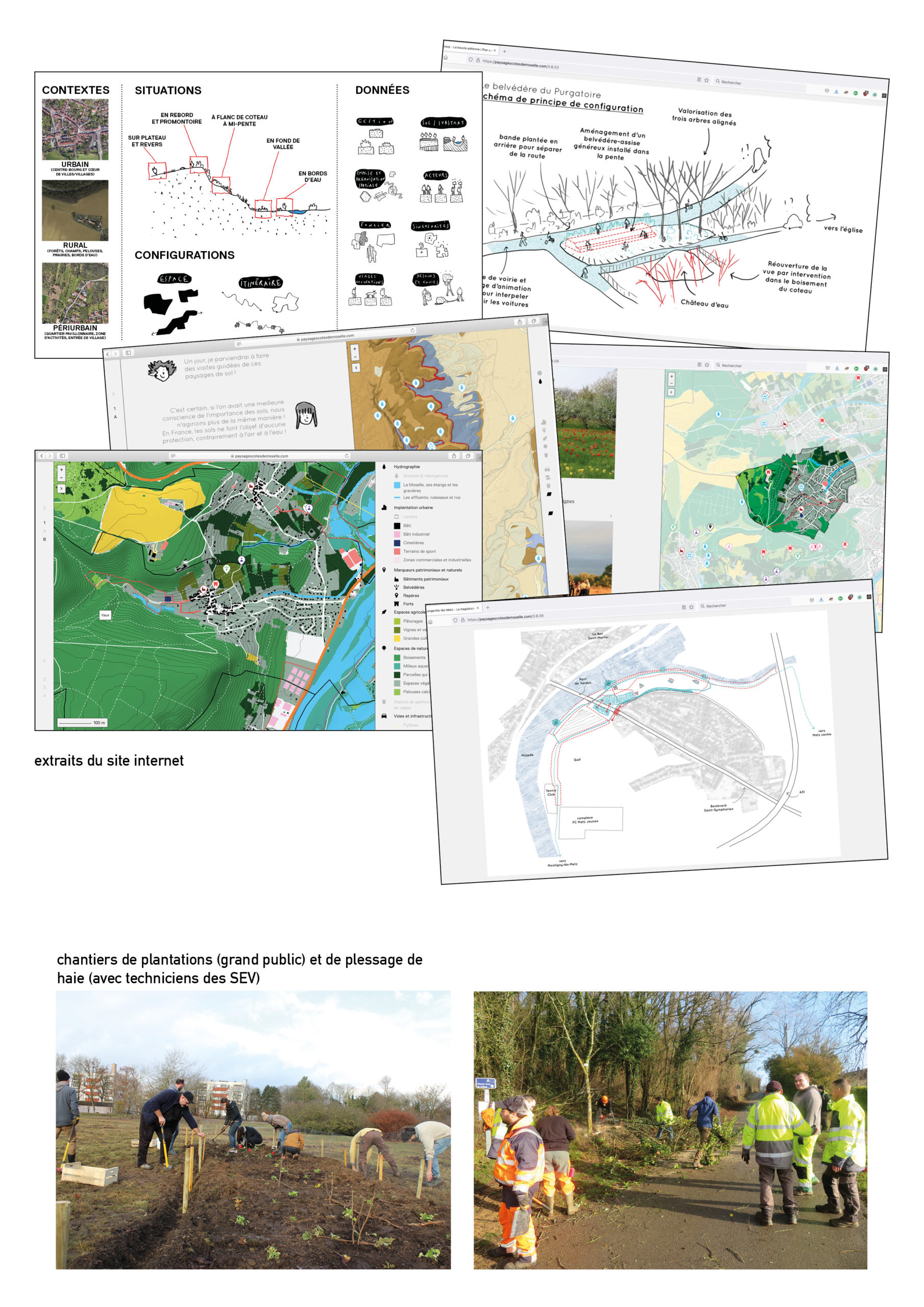

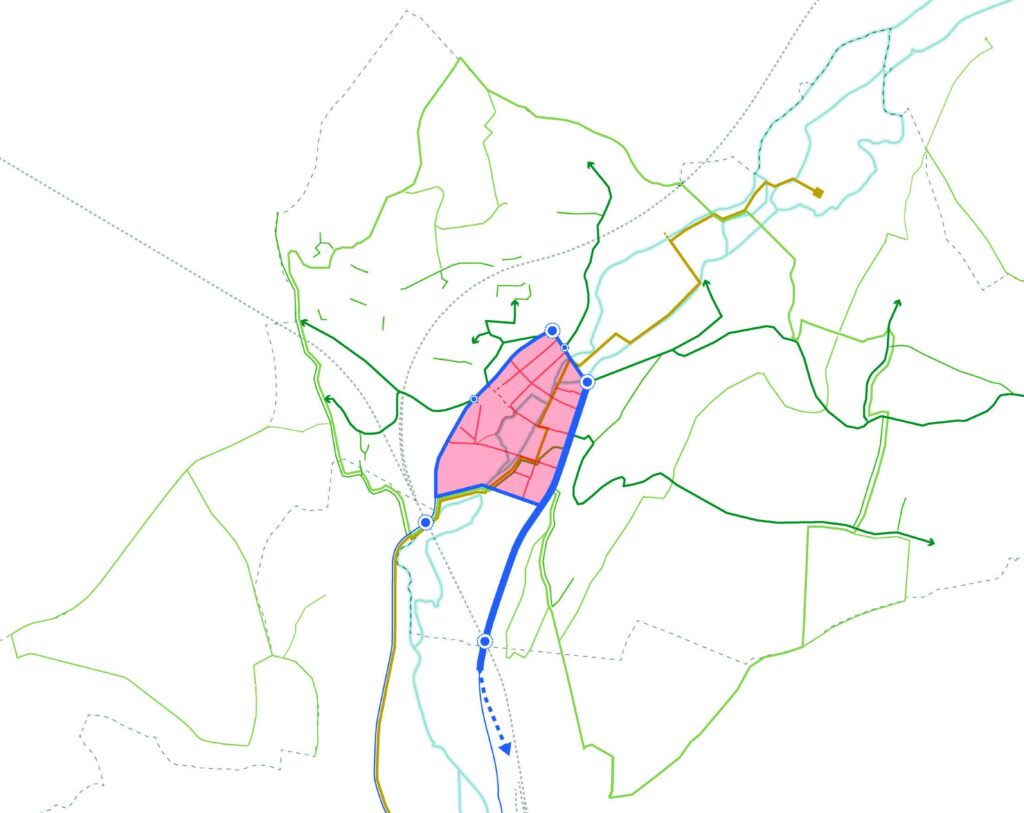

MALAUNAY A PIED ! PLAN MARCHABLE : Plan guide de «marchabilité» de la commune de Malaunay

Le « Plan marchable » de Malaunay est un plan guide de transformation des espaces publics pour permettre le confort, le plaisir, la facilité et la sécurité de la marche dans le cœur de ville et dans sa relation avec les hameaux alentours. Il est fondé sur un diagnostic partagé de la « marchabilité » des espaces publics (en termes d’accessibilité, de confort ou d’ambiance) et sur une co-construction active lors d’ateliers participatifs.

Trois enjeux et pistes d’action sont mis en avant dans le document :

- Consolider un centre-ville attractif, accessible et pacifié, par l’apaisement des principaux axes de circulations qui sont par ailleurs les lieux potentiels de vie et d’animation

- Apaiser et valoriser le cœur de bourg, notamment les rues résidentielles fréquentées par les familles, à l’identité patrimoniale et paysagère très marquée.

- Déployer une trame de chemins sur toute la commune pour relier les hameaux et au centre-ville, permettre les cheminements entre les espaces habités et mettre en valeur le paysage vallonné de la commune.

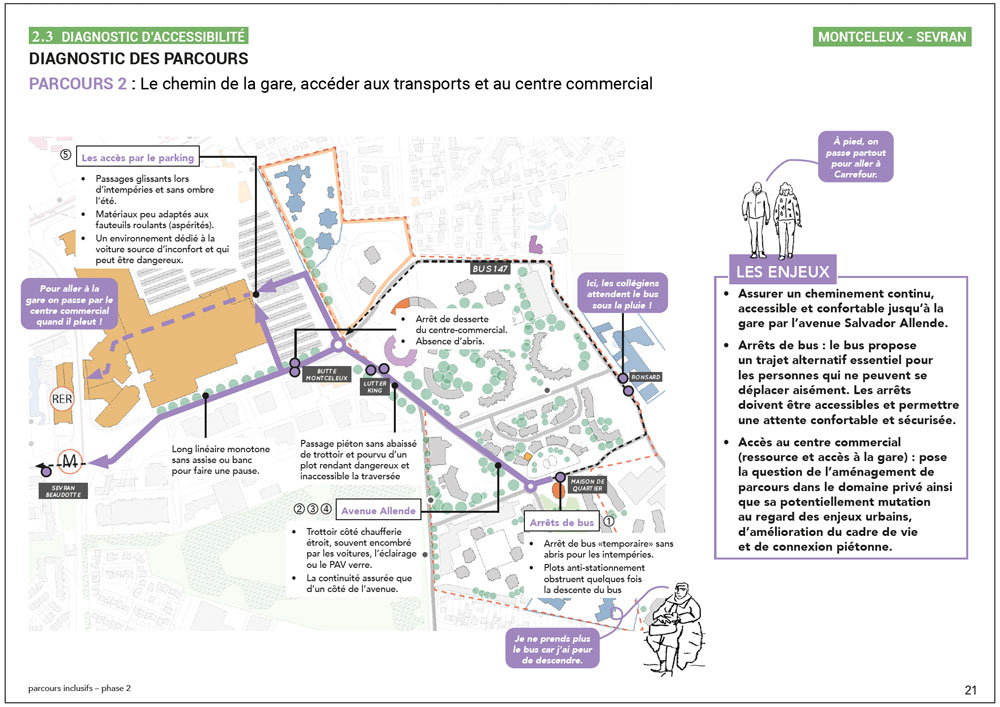

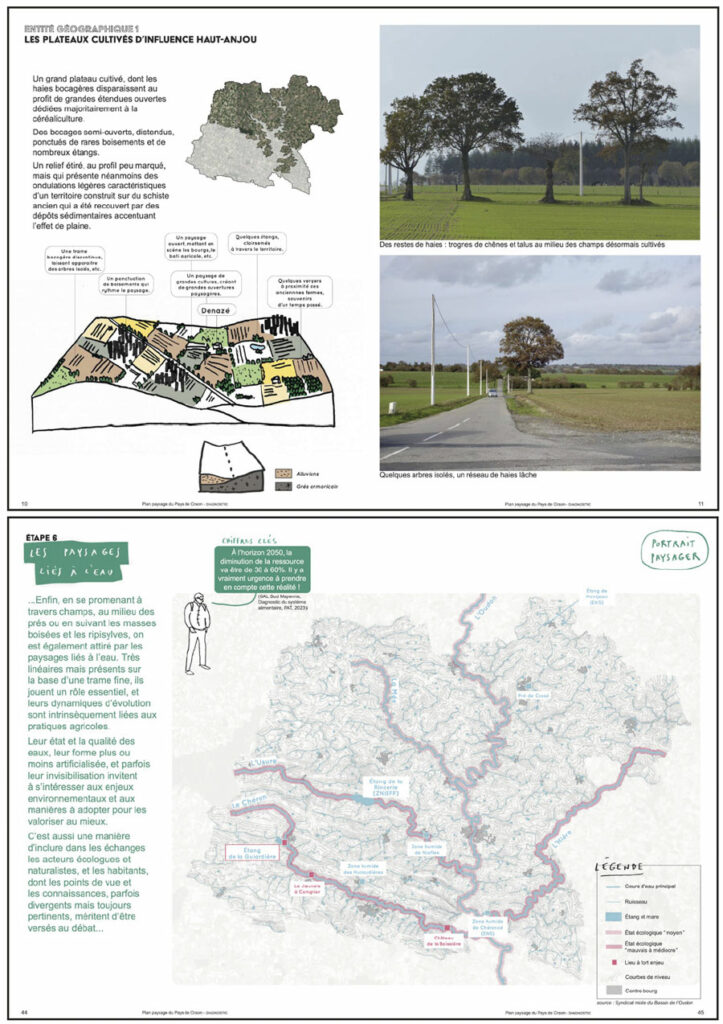

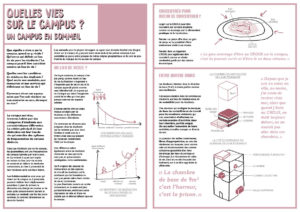

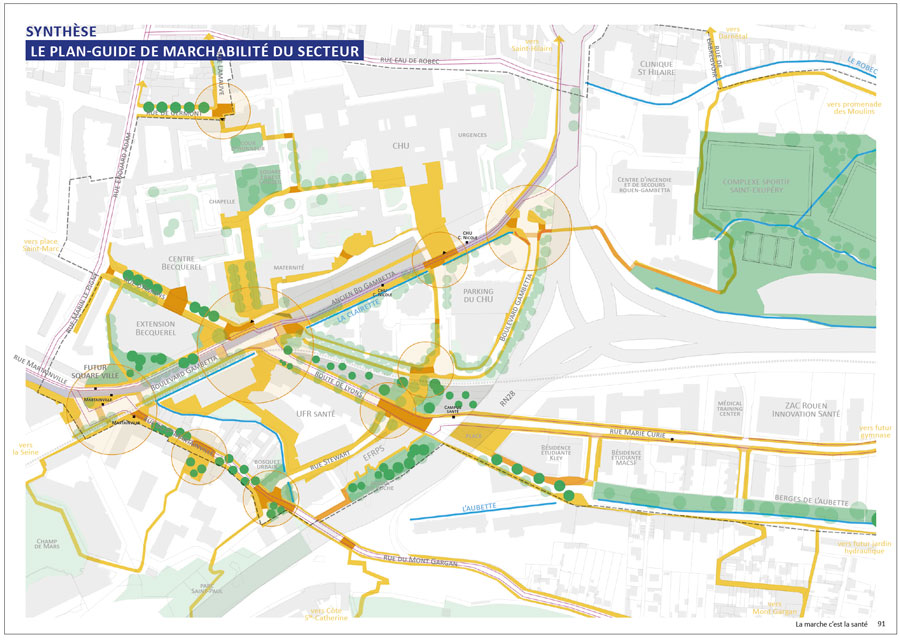

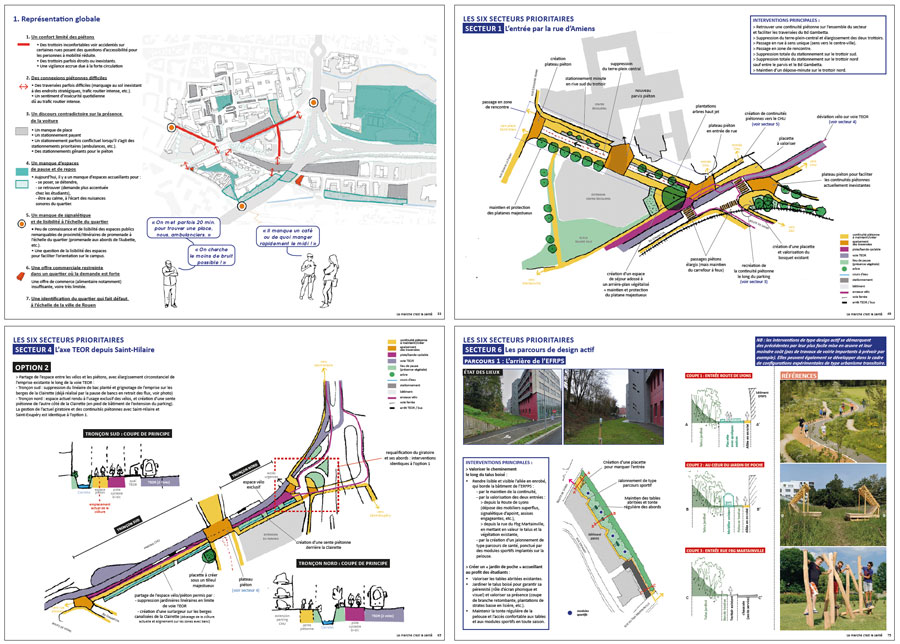

LA MARCHE C’EST LA SANTE : Schéma directeur et plan d’actions pour favoriser la marche au sein du Campus Santé (Rouen)

Le secteur de Campus Santé est caractérisé par un fort morcellement urbain, lié à la présence d’infrastructures routières lourdes et à l’adjonction de différentes entités sans réel lien entre elles. En découle un sentiment d’inconfort d’usage, d’hostilité et de manque de lisibilité, accentué par une omniprésence de l’automobile, visuelle et sonore, en déplacement et en stationnement.

Ces objectifs s’inscrivent dans un enjeu global et fédérateur de construction d’un quartier favorable au bien-être et à la santé :

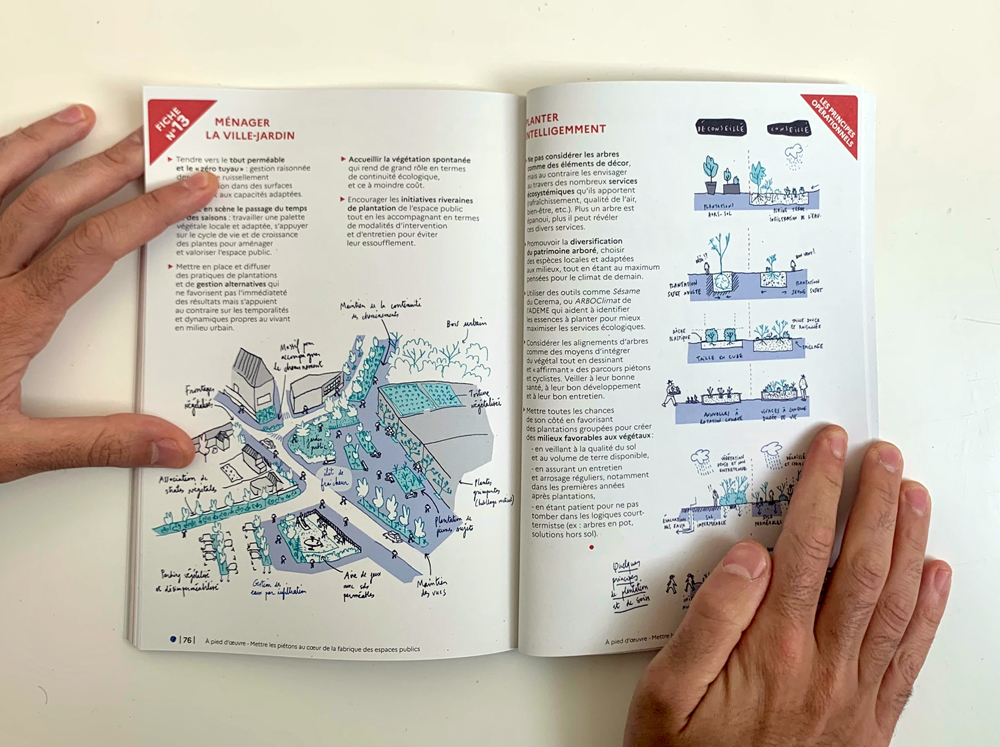

- révéler les trames paysagères et en faire le support d’une stratégie de mise en valeur des espaces publics,

- relier le secteur avec le centre-ville et les éléments naturels qui l’entourent,

- recoudre les fragments disparates d’un secteur morcelé par des coupures importantes pour permettre la continuité et le confort des cheminements,

- donner vie enfin, en s’appuyant sur un réseau de lieux et de centralités vivantes à créer.

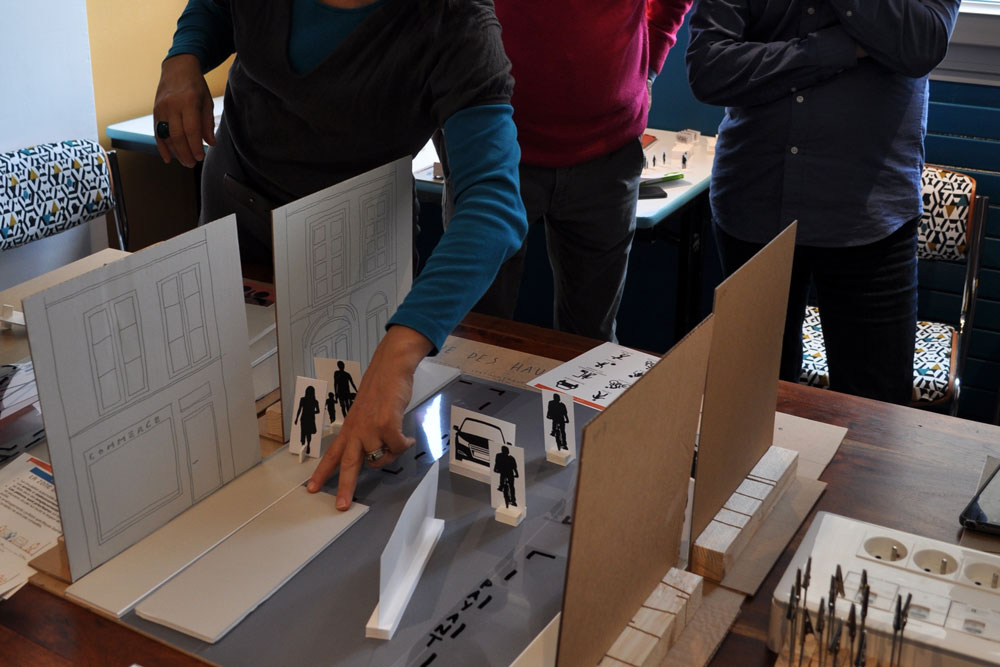

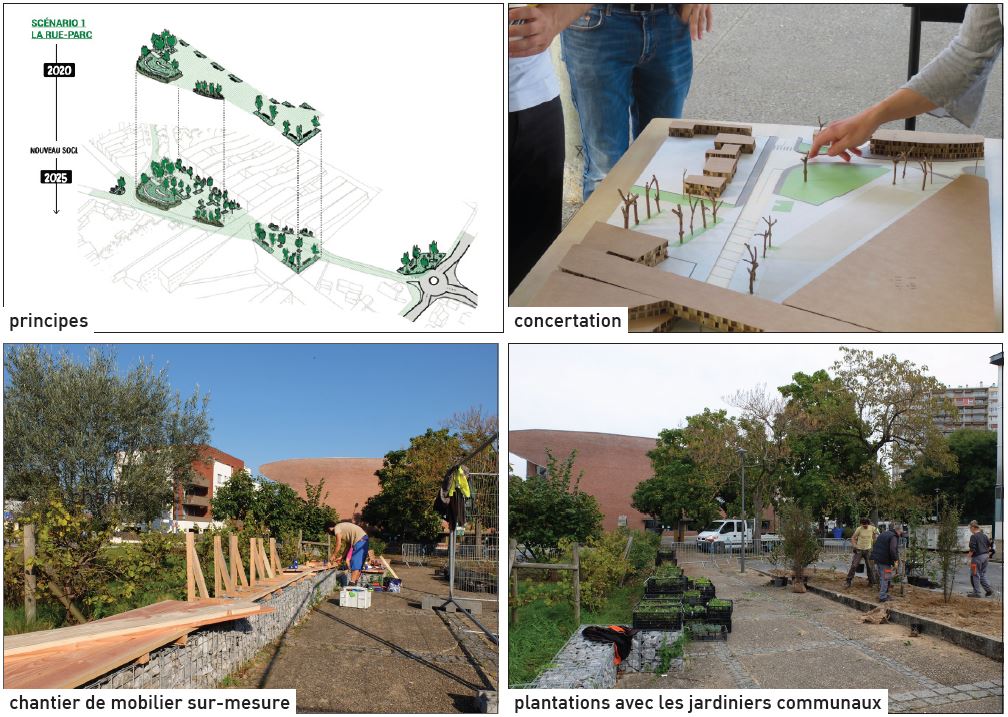

SOTT.ONS LE PAS : Réaménagement expérimental de l’esplanade François Mitterrand et de la rue Léon Salva à Sotteville-lès-Rouen

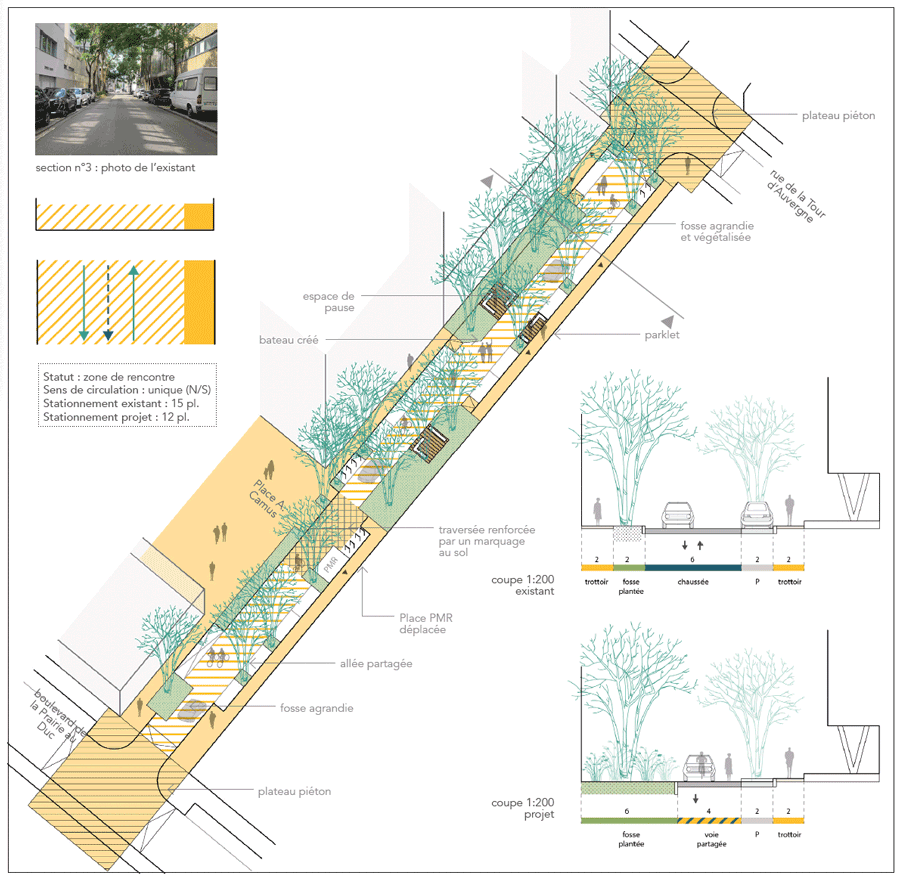

Ce secteur – une rue très circulée traversant un parvis de lycée et jouxtant un grand espace public minéral servant de parking deux jours par semaine – a fait l’objet d’un projet de requalification, avec pour objectifs :

- l’apaisement de la rue en ralentissant et déviant le trafic automobile,

- la réduction de l’emprise de la voiture sur l’esplanade en lui substituant sa fonction de parking par celle d’un espace public permettant le déploiement d’usagers divers,

- la mise en valeur des déplacements doux par des dispositifs en faveur des piétons et des cyclistes,

- la mise en place d’une présence végétale pleine terre généreuse afin d’en faire un îlot de fraîcheur, de participer à la gestion des eaux de pluie et de rompre avec le caractère minéral et austère de l’espace.

Tous ces aménagements ont été pensés et conçus dans une logique d’expérimentation, de moindre coût, et à travers :

– une démarche de concertation forte à toutes les étapes du projet,

– l’implication des services de la commune et de la Métropole lors du chantier,

– un dispositif d’évaluation in situ pour apporter des pistes d’amélioration.

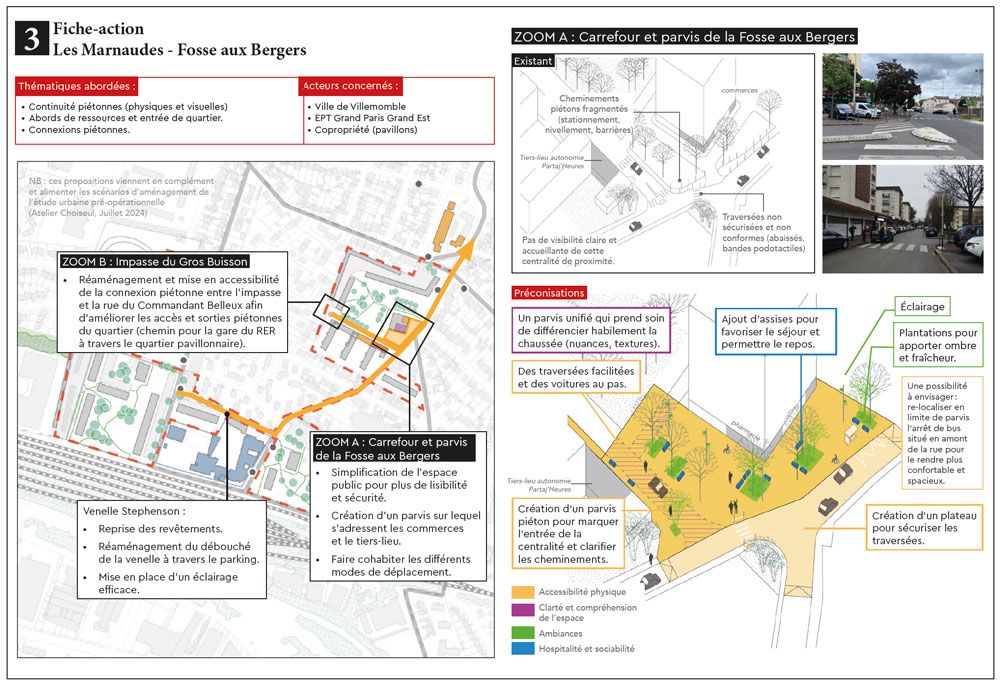

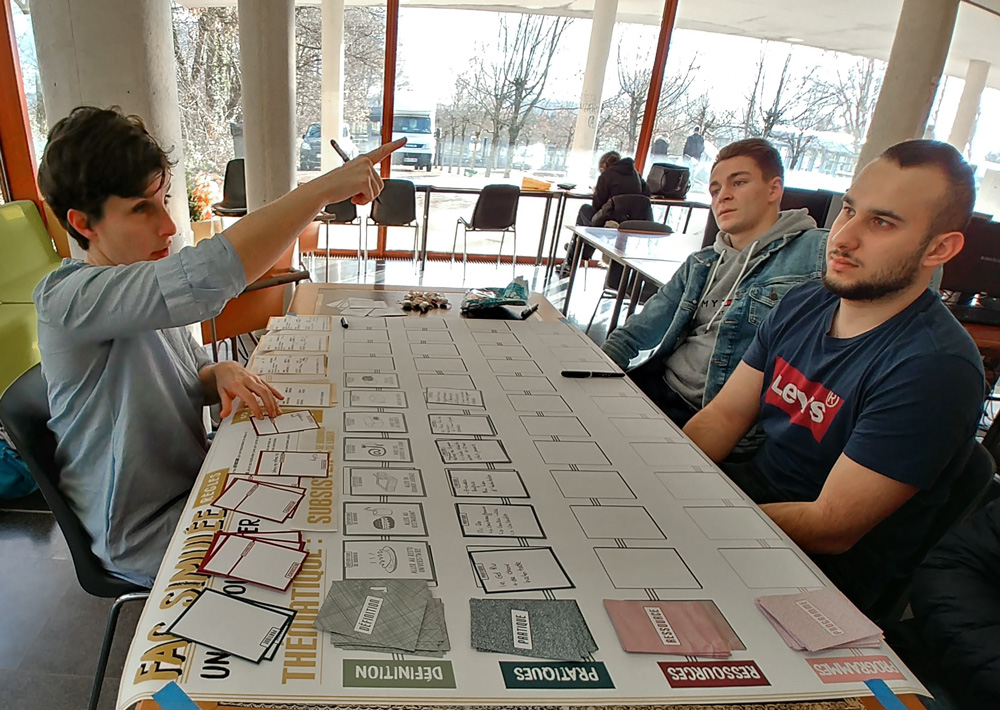

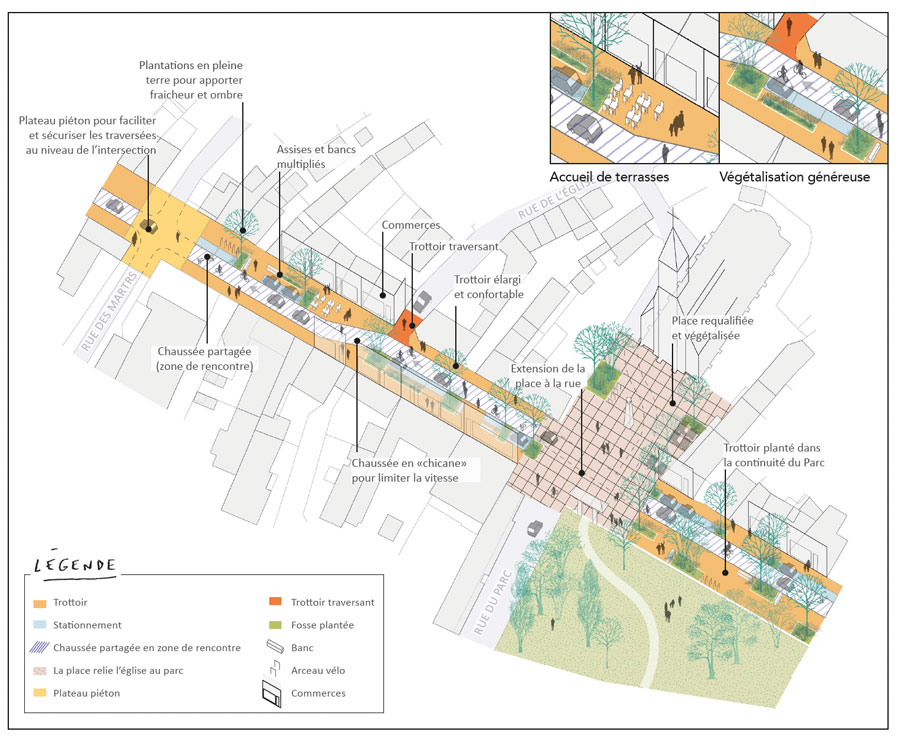

Réenchanter les petits espaces publics à Elbeuf-sur-Seine

Projet de « schéma directeur d’urbanisme tactique de la ville d’Elbeuf-sur-Seine », qui s’est prolongé sous la forme d’une programmation d’activation de cinq secteurs clés du centre-ville. Cela dans le cadre :

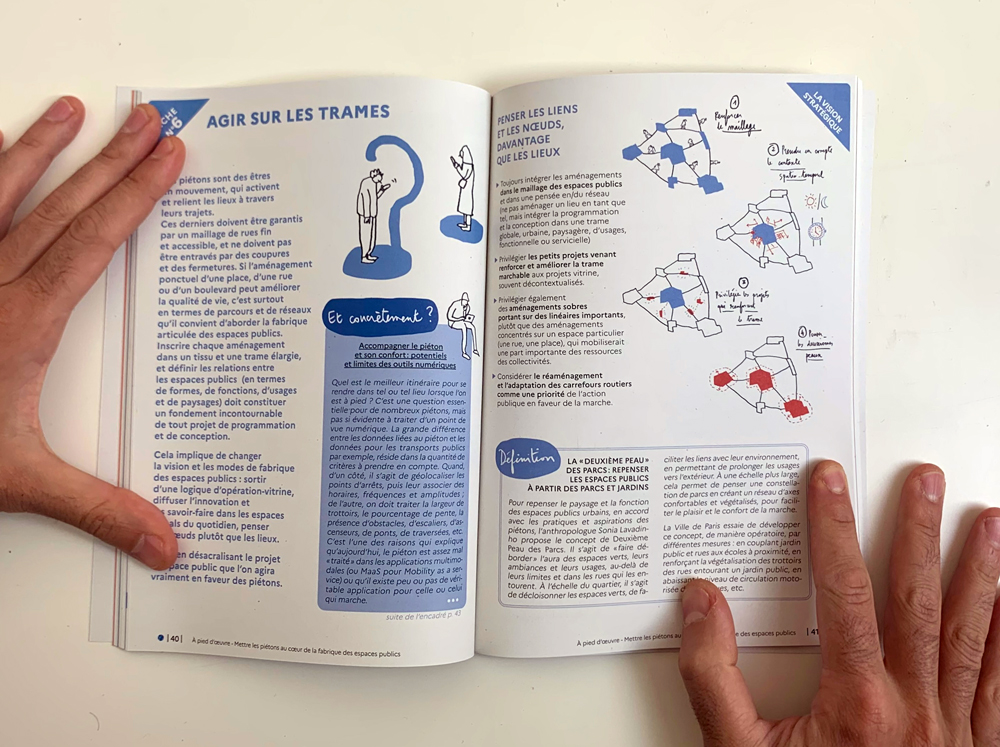

- d’une étude des potentialités et ressources en termes de marchabilité de la commune – et de la mise en évidence de deux trames piétonnes – l’une fonctionnelle, l’autre de valorisation de l’inscription paysagère, en pied de coteau de la Seine, de la commune ;

- puis de l’élaboration d’un programme d’aménagements légers et à faibles coûts (dans l’esprit de l’urbanisme tactique) de cinq espaces publics stratégiques (les « pépites ») du centre-ville : une entrée de ville, une rue et son parking, deux placettes et un parvis de lycée. Ce dernier ayant fait l’objet d’un approfondissement dans la cadre d’un dispositif de concertation auprès des lycéen.nes.

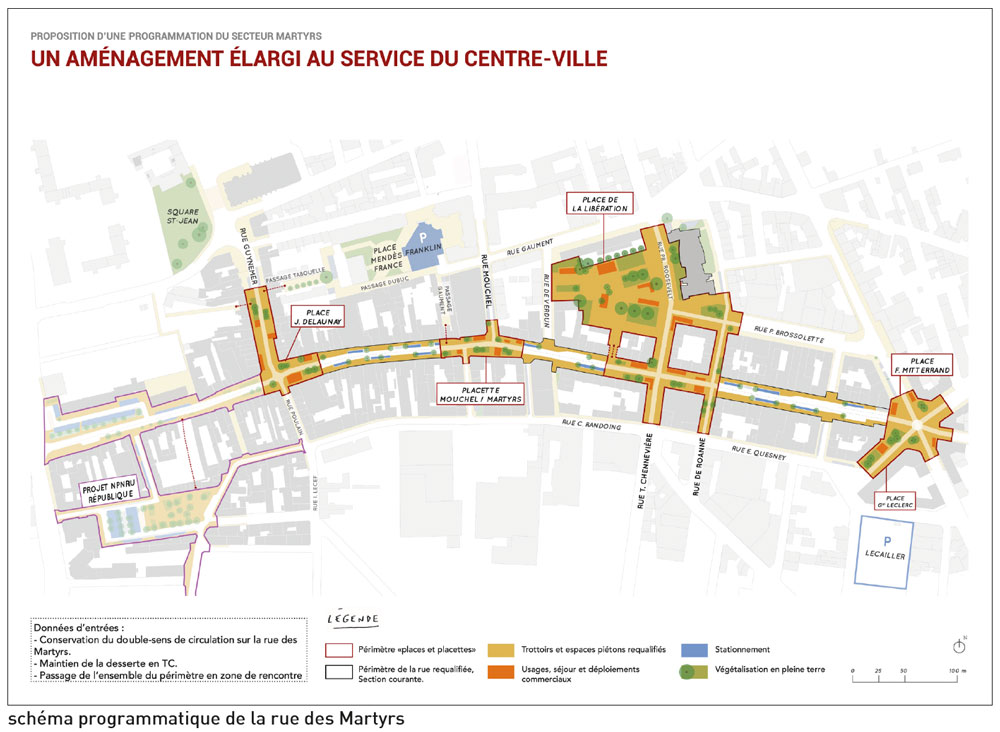

Les principes de programmation et les préconisations sont intégrés aux réflexions de maîtrise d’oeuvre et sont à l’origine des travaux réalisés au fil du temps. Nous avons également accompagné la commune dans la stratégie de redynamisation de la rue des Martyrs – axe structurant et arètre commercial majeure, mais en déshérence, de la ville – à travers un dispositif de concertation in situ.

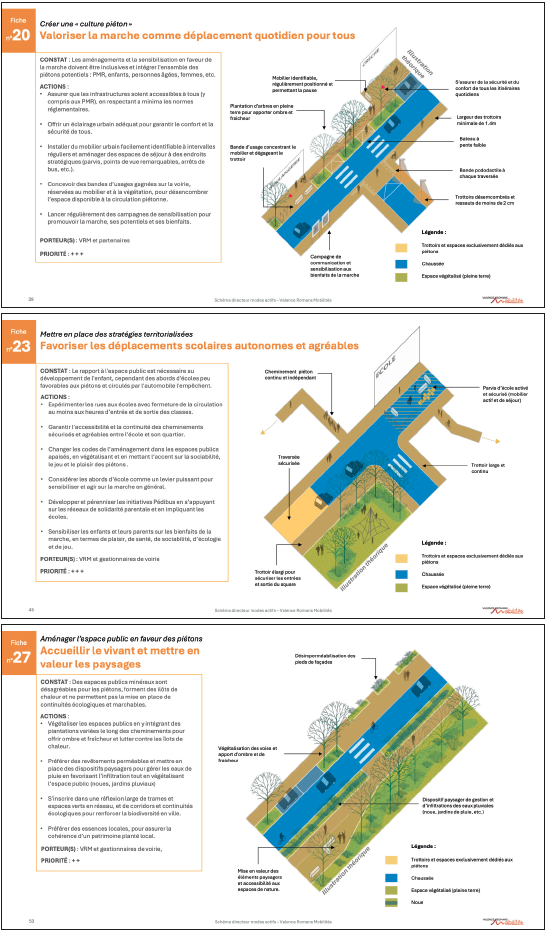

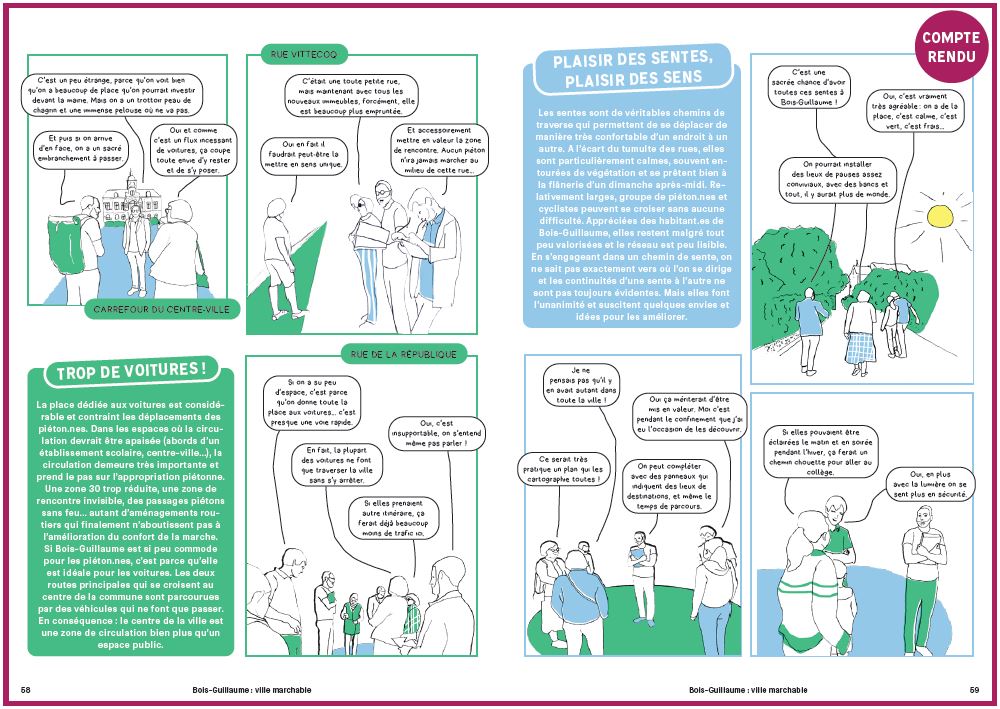

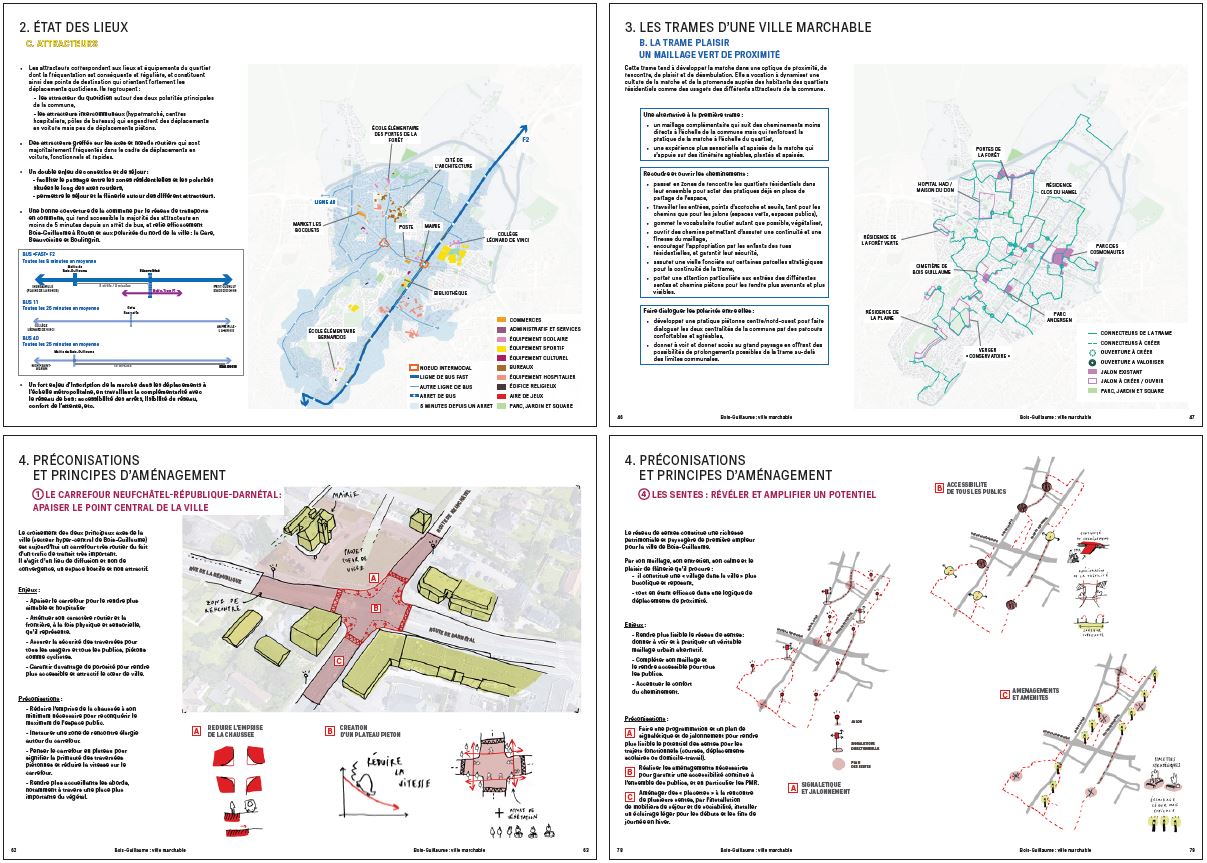

Étude sur les potentiels de marchabilité et pistes d’aménagements et d’apaisement de la commune de Bois-Guillaume

La commune de Bois-Guillaume accueille de nombreux projets urbains, immobiliers et paysagers, essentiellement situés à proximité du centre-ville. Ces projets redéfiniront à terme le visage de la commune (paysage, densification, structure économique et sociale). Il est important d’accompagner ces changements par une vision claire et cohérente des espaces publics, leur fonction et leurs usages : ils relient les attracteurs et opérations de la centralité, et sont les supports de nouvelles pratiques de mobilités, de sociabilité, de séjour etc.

Le piéton doit être au cœur de cette ville en mutation, par sa capacité à relier, à apaiser et à animer les espaces. Dans ce cadre, il est nécessaire de penser et fabriquer la ville marchable. Les préconisations exprimées dans cette étude ont pour objectif de consolider la trame des espaces publics en faisant des piétons la « cellule souche » et le liant de tous les aménagements qui vont changer le visage du centre-ville de demain.

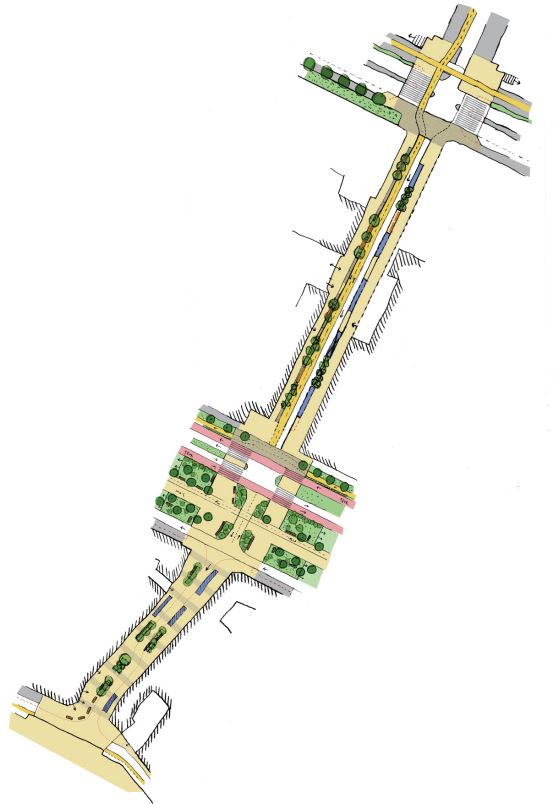

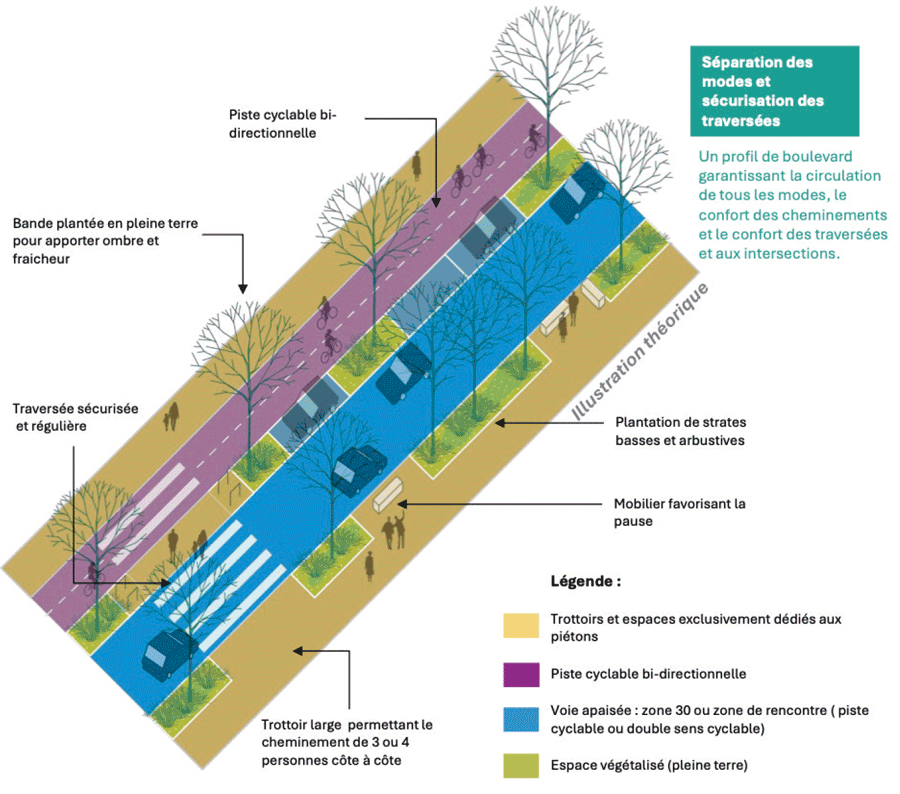

Apaiser la rue Jeanne d’Arc

La Métropole Rouen Normandie souhaite apaiser sur la rue Jeanne d’Arc, qui fait actuellement l’objet d’un fort trafic de transit nord-sud, mais qui draîne dans le même temps d’importants flux piétionniers, organisés au fil de différents attracteurs qui rythment le linéaire d’une rue par ailleurs commerçante, et auxquels se superposent de nombreux mouvements de traversées au niveau des croisements. De par sa situation et ses usages, la rue Jeanne d’Arc apparaît donc comme une voie vectrice d’urbanité, stratégique en termes de diffusion des déplacements dits « doux » à l’échelle du centre-ville.

La mission de Monono a consisté en la définition de principes d’aménagements et de préconisations visant à optimiser la marchabilité de la rue.

Apaiser la rue Saint-Sever

Ce secteur constitue un jalon important de l’armature marchable rouennaise et d’un axe piéton « magistral » traversant le centre-ville du nord-sud. L’enjeu de l’étude est de réfléchir aux solutions d’aménagement permettant de garantir l’accessibilité, la continuité et le confort des espaces publics dans un secteur, en tenant compte des nombreuses mutations en cours et à venir (déploiement de la ligne de bus structurante TEOR, arrivée future d’une gare rive gauche, restructurations d’équipements publics majeurs, etc.), et en s’appuyant sur les potentialités et les trois configurations spatiales et paysagères bien spécifiques qui séquencent la rue.